稻谷短剧CEO张之涵:从流量玩家到AI漫剧工厂,产能与人才是破局关键

漫剧在持续狂奔!

“沙雕漫剧测出率可达20%左右,AI剧新漫更高。大盘情况显示,中长篇测出率高于短片,但短片也常出大爆款。比如国庆期间,我们一部 12 集 19 分钟的超短片沙雕漫剧(表情包漫剧)跑出了四五十万的收入。”

不久前,在初心榜青年视听展大会上,稻谷文化CEO张之涵在台上演时,提到了这样一组数据。

早在秀场直播年代就听说过稻谷娱加MCN的大名,旗下有几千名主播,后来又开展了电商业务,到了短剧分销时代,他们转型为稻谷短剧,一跃成为淘宝、百度等平台上的头部短剧分销机构。

出乎记者意料的是,稻谷短剧在漫剧上也已经布局良久。

张之涵告诉短剧新圈,今年要做1000部自制漫剧,目标是做成国内最大的漫剧公司。“今年内应该可以完成的,算上一二十集那种短篇的话,现在已经超过1000部了。”张之涵说。

这个目标跟不少业内头部漫剧公司一样,大家都想抓住这波漫剧潮,争取成为国内最大的漫剧公司。

张之涵说,正是有这么多优秀的人一起加入进来,才更有意思,说明这个领域有希望,大家都看好,是一件值得兴奋的事。

稻谷短剧对流量似乎有着天然强烈的感知,公司每一次都精准踩中风口,并且提前布局。我们想知道,他们为什么在一年前就选择转型做漫剧,以及,想要做成中国最大的漫剧公司,将面临什么?

最近,记者约张之涵做了一场访谈。他很坦诚,对自己公司漫剧业务的评价也相对客观。他一直说,自己做的不够好,有些同行比他们更有魄力和勇气。

在漫剧这个赛道,稻谷短剧其实不太希望得到太多关注,过多关注会干扰他们的创作。公司要从贸易思维转向工厂思维,把内容和生产做好,完成目标。

以下为记者与稻谷短剧张之涵的对话。

-01

顶着股东压力,坚决转型漫剧创作

稻谷短剧的漫剧业务分两块,一块是表情包动漫、沙雕漫这些传统自媒体漫剧。这部分内容几年前就开始做了,那时候主要用AN软件制作,并不属于AIGC漫剧的范畴,也没有付费变现;另一块是AI创作的精品动态漫。

记者:你们真正开始AI漫剧的创作是从什么时候开始的?

张之涵:公司真正全力转向漫剧是在2024年的年终总结大会上,股东们都在,我提出来说,2025年,预计业务重点转向漫剧,正式开展业务是在今年2月份之后。

我提出转型漫剧也是顶着很大压力。一方面是当时真人剧比较卷,另一方面,漫剧没有多少数据支撑,缺乏判断佐证。

从今年4月开始,我们公司花了大量的时间和精力署AI本地应用,不断测试各种AI工具。

记者:漫剧生产流程行业内基本的大同小异,先用小说改剧本,从网文改成有网感的漫剧剧本可能是整个漫剧改编中创作含金量最高的一步,往往决定着一部漫剧一半的命运。这也是为什么,大家都在争抢漫剧编剧人才。你们主要是测试什么?

张之涵:一般的流程是,编剧改编完剧本之后,动漫导演开始做分镜,做后期,再给每个组配AI创作人员,生成首帧图,用首帧图驱动内容。

我们花了半年多少时间,把市面上的AI工具包括可灵、VIDU、即梦、VEO3都用了一遍,探索用AI做动态漫到底什么工具生图最稳定,首帧图用什么更好,图片驱动用什么好,融合生视频抽卡率高,还是首帧抽卡率高。

现在,公司已经实现了从人物设计到工作流锁定人物形象,再到人物形象开发、首帧驱动以及融合生图的全链路打通。

记者:你们测试出的结果是什么?现在主要用哪家的模型?

张之涵:工具我们各家的都在用,但是用即梦AI比较多一些,因为我们会跟番茄合作,改编番茄的漫剧IP。

记者:除了测试AI工具以外,你们在AI漫剧这件事情上,还做了哪些投入?

张之涵:为了做漫剧,我们搭建了自己的AI漫剧平台,目前只针对合作方开放,没有公开上线。还是有点后悔,前期投入有点保守了。因为探索AI是个纯花钱的业务,公司批的预算有限,所以在前期研发上,没有正儿八经地大投入,否则可能会走得更快一些。

记者:你在初心榜青年展上的演讲,公司沙雕漫的测出率(投放后ROI大于1)是20%,基本算行业比较高的水平是多少?

张之涵:一般的漫剧测出率是12%-20%。

记者:你们现在每个月产能多少?以哪种类型为主?

张之涵:目前稻谷短剧月产漫剧100部以上。由于沙雕漫的成本低,利润率高,基本上AI漫剧榜单上排名靠前的漫剧项目大多是沙雕漫。但沙雕漫只是稻谷短剧的漫剧业务之一,不是未来发展重点,重点还是要做AI精品动态漫。

记者:我知道真人短剧时代,稻谷短剧的核心竞争力是流量和渠道,公司旗下有1000+账号,6000+签约内容创作者,以及超过4万个分发合作账号。这些渠道依然是你们做漫剧的壁垒吧?

张之涵:到了漫剧时代,稻谷短剧将重心转移到了生产和研发上,而非发行。

在漫剧这个赛道探索近一年时间,我一直在思考,公司的定位到底是什么。思考的结果是,要把内容做好。

-02

从渠道转向内容创作

记者:流量和渠道是你们的优势啊?为什么要放弃原有的优势,转向内容创作呢?

张之涵:关于这个做内容的定位,我们内部PK了很多轮,最后还是决定,今后公司以内容为核心。因为好的内容,不缺发行。

我们目前依然保留了真人短剧业务,每个月8-10部,但公司重心已经转移到漫剧创作。漫剧业务在公司内部的优先级比MCN,比短剧,比电商优先级都要高。

记者:这算是公司的又一次转型么?原因呢?

张之涵:转型的原因很多,其中一点是,我们认为,在真人短剧阶段,公司的自制内容没有做得很好,算是一大遗憾。

其实算起来,我们与麦芽短剧的发展路径有点类似,都是MCN转型做了短剧,但是从规模和影响力上来看,麦芽短剧都更胜一筹。

我们亲眼见证了很多潜心做内容的低调公司,拿到了很大的结果。在内容领域,想要把公司做得更长久,可能就是要走到上游去,把源头的内容做扎实吧。这是公司的基本核心判断,也是从真人短剧阶段吸取过来的经验。

记者:你们现在做的漫剧数据怎么样?一般情况下是不是长篇漫剧的数据更好?

张之涵:漫剧市场上目前还是更认可长篇漫剧,也就是集数多的,因为集数少的漫剧不好排。不过,也不能一概而论,只要内容足够好,短篇漫剧也有可能跑出来。

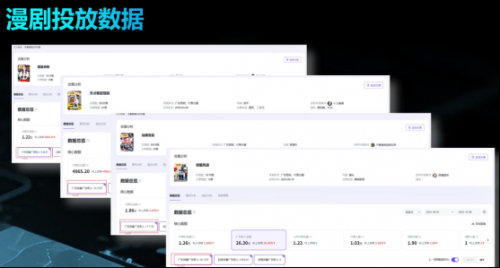

比如,公司旗下的《电子爪痕》一共6集,播放量超过1000万;《求救信号》一共8集,播放量超过1444万;《暗室余粮》共16集,播放量超过4000万。

在长篇漫剧中,一部《邻里风波》付费人数就超过1万人,两周时间内广告收入超过26万;《天才萌宝驾到》《仙缘宝盆》等作品两周广告收入都接近20万。

以前,我们认为,变现能力是最重要的,现在看,会变现的人和平台太多了,但能把内容做好的并不多。就像一部好的小说,怎么都能赚钱,即使变现渠道差一点,未来也会很值钱。现在没什么可以投机取巧的途径,市场对内容的要求越来越高,踏实把内容做好。

稻谷短剧能把短篇漫剧投放出更高的收益就说明,短篇漫剧的潜力也值得挖掘,而不能只盯着长篇看。就像短篇网文小说,也能通过投流跑出来一样。

-03

先扩大产能,谁就能跑到这波漫剧前面

目前,稻谷短剧漫剧团队有200多人,公司希望能尽快拓展到1000人以上。突破产能瓶颈是稻谷短剧当下面临的一大难题。

记者:拓产能是漫剧公司面临的共性问题,不是一朝一夕能完成的事儿,也不是有钱就能解决的。漫剧业务属于人力密集型工种,有点类似于动画公司。此前国内大型动画公司都配备庞大的后期特效团队,人力成本和管理成本都很高。

张之涵:产能是我们未来的竞争核心,谁先扩大了产能,谁就能跑到这轮漫剧潮的前面。我们在拓产能过程中,遇到了很多困难。

漫剧业务相当考验网感、分镜能力、剧本能力以及后期剪辑能力。由于AI业务比较新,每家漫剧公司需要花很多沉迷成本去培养新人。

但漫剧人才体系跟不上是比较难的一个点,主要是得有核心的内容型选手去带才行,不是谁都对内容天生都有那么好的sense。

相比之下,一个做发行和投放的企业一个月可以消耗一两个亿,净利润能有1000万左右,公司也就六七十个人。但动画公司,以及漫剧公司的成本要高很多。

记者:在解决产能这个问题上,你们有哪些解决办法么?

张之涵:我们在几个城市都有分公司,都在忙着拓产能,包括跟一些外包的承制工作室和公司合作。一旦有符合标准的漫剧内容,公司会直接买断。

为了打赢漫剧这场持久战,我们准备了足够的弹药。一方面是给给到合作方跟高的保底价格。比如,AI 漫剧和表情包动漫,稻谷短剧能给到比红果更高的保底价格。

如果换算成分钟的话,最高可以给到每分钟2000-3000元,折合下来,一部漫剧保底可以给到几十万;另一方面,与番茄、百度等大平台合作IP版权。我们的漫剧作品中自己的编剧团队也会写一部分漫剧剧本,但当前大部分还是与番茄IP合作。

之前我们在真人短剧阶段积累下了出海优势,我们也想让漫剧出海,分发到全球。

记者:我很好奇,2016年那波动漫出海铩羽而归,如今的AI漫剧能征服海外受众么?

如果从动漫内容上来讲,国产动漫内容很难跟优秀的海外动漫公司相比,但这波漫剧潮的核心不是动画制作,它的底层逻辑是网文,追求的就是第一个节奏快,内容爽。如果在漫剧基础上加上网文优势,加上真人短剧的发行和投放链路思维看,胜算就大多了。

稻谷短剧对产能的渴求,本质是对行业话语权的争夺。谁能先建立稳定的优质内容生产流水线,谁就能在漫剧从 “风口” 转向 “长赛道” 的过程中占据先机。而这场关于产能与内容的博弈,也将推动整个漫剧行业告别投机,走向更扎实的内容深耕时代。