避开悬浮套路,现实向微短剧如何拍出烟火感?

避开悬浮套路,现实向微短剧如何拍出观众共鸣的烟火感?

需深入生活挖掘百姓日常与小众群体素材,塑造多面且有成长变化的立体人物,还原真实场景并把控细节,创新叙事手法且合理把控节奏;同时针对创作人才短缺、商业化与艺术性难平衡、竞争激烈等挑战,给出培养专业人才、坚持正确创作导向、走差异化竞争之路的应对策略,以推动现实题材微短剧高质量发展,传递温度与深度。

2025年现实题材

微短剧新趋势

(一)题材多元化拓展

以往现实题材微短剧多集中在家庭、职场等常见领域,2025年则向更多元的方向发展。如以乡村振兴为主题的《我的归途有风2》是国家广播电视总局“跟着微短剧去旅行”创作计划第六批推荐项目之一。该剧紧扣乡村振兴、新农村建设等时代议题,通过非物质文化遗产创新传播与度假村产业升级的双线叙事,将云咖、云茶、云药等特色元素巧妙融入剧情,以情节紧凑、诙谐幽默的表现形式,生动呈现了云南普洱的钟灵毓秀与人文底蕴。

还有关注红色革命历史的《墙外桃花墙内血》,以20世纪30年代的上海龙华兵工厂为背景,把革命题材与悬疑叙事融合,让观众在感受革命先辈坚定信念的同时,体验到紧张刺激的剧情 。这些不同题材的现实向微短剧,满足了观众多样化的需求。

(二)与社会热点紧密结合

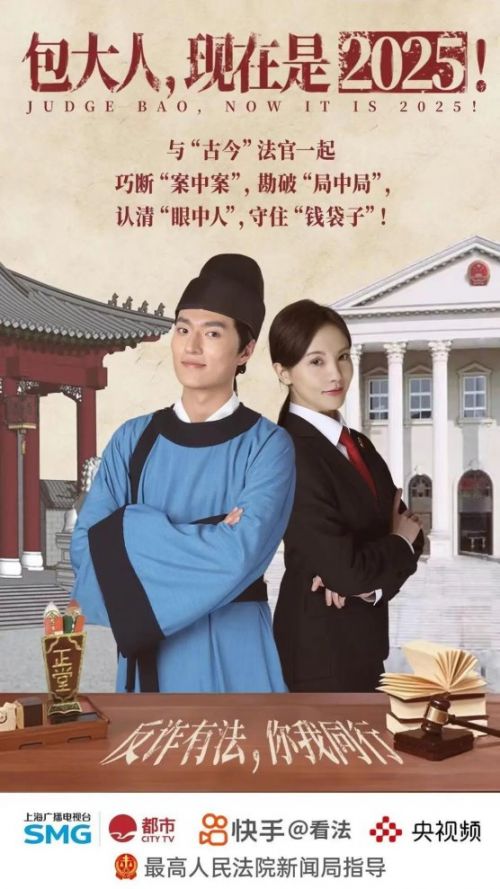

现实题材微短剧敏锐捕捉社会热点,迅速将其融入剧情。比如,针对社会对法律知识普及的需求,《包大人,现在是2025!》让北宋青年包拯穿越到现代,与女法官助理携手破获诈骗案件,在古今碰撞中传播法律知识,探讨法律与道德的关系 ;面对人们对基层治理的关注,《我在基层当“诸葛”》聚焦社区日常矛盾调解、扶弱帮困等真实场景,把“网格化管理”等专业概念转化为通俗易懂的故事,拉近了基层工作与大众的距离。

(三)地域文化特色凸显

许多现实题材微短剧开始注重挖掘地域文化,为作品增添独特魅力。像《钟鼓楼前》将镜头对准北京中轴线旁的一户寻常人家,心怀文化传播梦想的青年张敬东,与坚守传统烤鸭技艺的父亲张小京,因观念差异屡生摩擦;热心肠的母亲关云儿既要调和家庭矛盾,还要在广场舞队保持“团长气场”。正当一家人鸡飞狗跳时,来自俄罗斯的留学生叶琳娜的加入,让这个典型的北京家庭被注入了新的活力,不同文化在胡同深处碰撞出理解与共鸣的火花,勾勒“最东城”画卷。

《家里家外》以80年代川渝百姓生活为蓝本,大量使用四川方言,如“瓜娃子”“嘎嘎”等,选取双流区军工厂家属院等具有年代感的场景,还有川渝小吃频繁出镜,全方位展现了川渝地区的地域文化和时代特色。

成功拍出烟火感

的关键要素

(一)深入生活,挖掘真实素材

1. 贴近百姓日常:现实题材微短剧要想拍出烟火感,必须深入百姓生活,关注普通人的喜怒哀乐、柴米油盐。例如以家庭为背景的一些微短剧,将镜头对准家庭中的琐碎小事,像夫妻间的小争吵、孩子的教育问题、婆媳关系的处理等,这些都是观众日常生活中常见的场景,容易让观众产生代入感。比如在一部家庭微短剧中,有这样一个情节:妻子为了给孩子报一个兴趣班,和丈夫因为费用问题产生了分歧,两人各执一词,互不相让,最后在冷静下来后,一起商量出了一个折中的办法。这个情节没有跌宕起伏的大冲突,但却真实地反映了普通家庭在生活中面临的经济压力和对孩子教育的重视,让观众感同身受。

2. 关注小众群体与特殊职业:除了大众普遍的生活场景,关注小众群体和特殊职业也能挖掘到独特的素材。比如一些微短剧聚焦残障人士的生活、老年群体的情感需求、手工艺人的坚守等。有一部微短剧讲述了一位年轻的手语老师在特殊教育学校的工作经历,通过展现老师与聋哑学生之间的互动、学生们在学习和生活中遇到的困难以及他们的成长,让观众看到了聋哑群体的世界,引发了社会对特殊教育的关注,这种对小众群体的刻画也充满了生活的烟火气。

(二)塑造真实立体的人物形象

1. 多面性格刻画:摒弃单一的人物设定,赋予角色多面性格。以职场微短剧为例,主角不再是单纯的职场小白一路开挂走向人生巅峰,或者是冷酷无情的职场精英。而是有着自己的优点和缺点,既有在职场上努力拼搏的一面,也会有因为工作压力而感到疲惫、迷茫甚至想要放弃的一面。比如在某职场微短剧中,主角小李工作能力很强,但性格有些急躁,在一次重要项目中,因为自己的急躁导致团队内部产生了矛盾,项目进度也受到了影响。在经历了这次挫折后,小李开始反思自己,努力改变自己的性格,最终带领团队成功完成了项目。这样的人物形象更加真实可信,让观众能够看到自己在职场中的影子。

2. 成长变化展现:展现人物在剧情发展中的成长和变化,使人物形象更加丰满。如在一些以校园生活为背景的微短剧中,主角可能一开始是一个胆小内向、不自信的学生,在经历了一些校园活动、与同学的相处以及挫折的磨练后,逐渐变得开朗自信,学会了如何与人沟通、如何面对困难。这种人物的成长历程能够让观众感受到生活的真实,也更容易与角色产生情感连接。

(三)运用真实的场景与细节

1. 场景还原:无论是家庭场景、职场场景还是其他生活场景,都要做到高度还原。比如家庭场景中,家具的摆放、装饰的风格、生活用品的选择等都要符合人物的生活习惯和经济状况;职场场景中,办公室的布局、文件资料的摆放、同事之间的交流方式等也要真实再现职场环境。在一部反映80年代生活的微短剧中,剧组为了还原当时的家庭场景,专门寻找了具有年代感的老房子,屋内摆放着老式的家具、黑白电视机、旧挂历等,墙上还贴着泛黄的明星海报,这些场景的精心布置让观众仿佛回到了那个年代,感受到了浓浓的生活气息。

2. 细节把控:细节决定成败,在微短剧中,一些小细节能够起到画龙点睛的作用,增强作品的烟火感。比如人物的表情、动作、语言习惯等细节。在一个表现邻里关系的微短剧情节中,邻居之间见面时的一个微笑、一句简单的问候、顺手帮忙提东西的动作,都能展现出邻里之间的温暖和友好;还有人物在说话时的口头禅、方言词汇的运用等,也能让人物更加鲜活,让剧情更加贴近生活。

(四)创新叙事手法与节奏把控

1. 非线性叙事:突破传统的线性叙事方式,采用非线性叙事,如倒叙、插叙等,增加剧情的趣味性和吸引力。比如在一部悬疑现实题材微短剧中,开头先展示了一个犯罪现场,然后通过主角的回忆和调查,逐步揭开案件背后的真相。在回忆和调查的过程中,穿插不同时间线的情节,让观众在拼凑线索的过程中,感受到剧情的跌宕起伏,增强了观看的代入感和紧张感。

2. 节奏紧凑合理:微短剧的时长有限,要在短时间内抓住观众的眼球,就必须做到节奏紧凑。避免冗长拖沓的情节和对话,每一个情节和台词都要为推动剧情发展和塑造人物形象服务。同时,也要注意节奏的张弛有度,在紧张的情节之后,适当安排一些轻松幽默的情节,缓解观众的情绪。例如在一部职场微短剧中,在主角面临重要项目截止日期的紧张情节之后,安排了一段同事之间的轻松调侃的场景,既让观众在紧张之余得到了放松,又进一步展现了职场中的人际关系。

面临的挑战与应对策略

(一)挑战

1. 创作人才短缺:现实题材微短剧需要创作者深入生活、了解社会,具备较强的观察力和对现实问题的思考能力。然而目前行业内部分创作者缺乏生活阅历和对现实题材的驾驭能力,导致作品质量参差不齐。

2. 商业化与艺术性的平衡:微短剧的商业属性较强,需要考虑市场需求和盈利模式。在追求商业利益的过程中,一些微短剧可能会过度迎合观众的低俗趣味,忽视了作品的艺术性和思想性,难以拍出真正有烟火感和深度的作品。

3. 竞争激烈:随着微短剧市场的火爆,越来越多的创作者和制作公司涌入,现实题材微短剧面临着激烈的竞争。如何在众多作品中脱颖而出,吸引观众的关注,是摆在创作者面前的一大难题。

(二)应对策略

1. 培养专业创作人才:加强对微短剧创作人才的培养,通过举办培训课程、创作交流活动等方式,提高创作者的综合素质和对现实题材的创作能力。鼓励创作者深入生活,积累素材,提升对现实问题的敏感度和思考深度。

2. 坚持正确创作导向:创作者要树立正确的价值观,在追求商业利益的同时,注重作品的艺术性和思想性。以优质的内容吸引观众,通过现实题材微短剧传递正能量,引导观众关注社会问题,引发观众的思考和共鸣。

3. 差异化竞争:在竞争激烈的市场中,现实题材微短剧要寻求差异化发展。从题材选择、叙事方式、表现手法等方面进行创新,挖掘独特的故事和视角,打造具有个性和特色的作品,满足观众多样化的需求。

现实题材微短剧要拍出观众共鸣的烟火感,需要创作者深入生活、扎根人民,在题材、人物、场景、叙事等多方面下功夫,同时积极应对行业面临的挑战。2025年现实题材微短剧的发展趋势为行业指明了方向,相信在创作者的努力下,未来会有更多优秀的现实题材微短剧涌现,为观众带来更多有温度、有深度、充满生活烟火气的视听享受,推动微短剧行业向更高质量的方向发展。