短剧出海在AI时代等风来?

2025年,AI短剧正在以爆发之势冲击各大短视频平台:比如在抖音热榜上风靡的宫廷题材AI短剧《奶团太后宫心计》,目前更新至68集,累计播放量高达2.1亿,首集点赞8.3万。

如此成绩,已超越不少真人实拍短剧,引发业内关注。

AI短剧的爆发节点或许已到来:技术能力足以支撑可看、可接受的内容,恰逢内容资本双重缺口,便迎来了大规模出海的机会。

01

短剧出海市场验证完成

中国短剧出海,已从“试水”迈向“跑通”阶段。

根据艾瑞咨询数据,2024年中国微短剧市场规模达到505亿元,预计2025年可涨至634.3亿元。更重要的是,海外市场需求也已显露端倪:2024年全球短剧应用共431款,其中收入前50名占据98.45%份额,在这些应用中有41款来自中国出海产品。

据霞光社基于出海收入规模Top10短剧平台测算2024上半年海外短剧总流水已突破23亿美元(约158亿元),预计全年将达40亿美元。TikTok官方的研究则预计,未来全球海外月度短剧用户可达2亿–3亿,潜力巨大。

用户版图方面,美国市场贡献占比最高:美国占中国出海短剧收入过半,北美单次下载均可产生约4.7美元收入,高于其他地区。

除付费习惯较好的欧美市场外,东南亚和中东也表现亮眼:东南亚因人口红利和文化相近、内容亲和,“甜宠”、“虐恋”等题材颇受欢迎 ;

中东市场对爱情、神话、悬疑题材兴趣高涨,中国风格短剧在当地激发了“爆炸式”效应。据统计,TikTok在沙特阿拉伯和阿联酋拥有4800万月活用户,2023年中东地区短视频直播观看人次超5000万,2024年中东地区短剧用户则超过1.2亿,增长潜力巨大;海外播客也显示,2%的“爆款剧”创造了79%的收入 ,当地用户愿意为短剧付费。

对应验证阶段的成果,已可通过实际案例窥见:掌阅科技旗下短剧平台iDrama上线后,已推出英语、日语、韩语三种版本(计划拓展西班牙语、法语等),上线几月用户即增至近20万,涉足美国、韩国、印尼、马来西亚、印度等市场,多次登顶苹果和谷歌商店娱乐畅销榜。

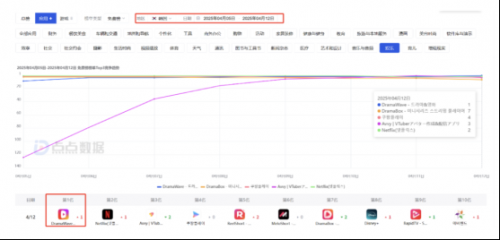

国内短剧头部平台纷纷以不同策略角逐海外,九州文化(ShortTV、99TV、ShortMax)在东南亚累积约1.2亿下载、600万DAU;掌阅、中文在线等公司财报称已制作数百部海外短剧,海外业务占比跃升至数成;昆仑万维的海外短剧平台Dramawave月流水近1000万美元,2024年在海外社交和短剧业务收入达12.5亿元。

DramaWave 韩国 Google Play 娱乐应用榜排名情况

与此同时,ROI也在上升趋势:据目前短剧出海市场反馈的信息,只要海外短剧首日广告ROI达0.8以上,20天内即可收回成本;今年5月上旬,掌阅科技在接受机构投资者调研时表示,2024年公司短剧业务收入为7.76亿元,2025年第一季度短剧业务继续高速增长,已成为公司第一大业务板块,并进入了行业的第一阵营。

这些信息都表明,海外观众对高节奏、剧情密集的“微短剧”接受度在提高,中国团队率先探索出的运营和营销模式也初见成效。

02

技术突破:从Sora到Sora 2

在这一波浪潮中,技术进步是关键推动力。

9月30日,OpenAI新一代视频生成模型Sora 2的横空出世,与第一代Sora相比,Sora 2在画质、时长、同步性等方面大幅提升——Sora 2可生成时长达10秒、接近4K细节的短视频,画面更加锐利,帧与帧之间延续性更好,能够胜任各种风格需求。

生成效果方面,Sora 2尊重物理规律和物体常驻属性:若篮球击中篮板,Sora 2的视频中能真实模拟出反弹击打篮筐的场景音效和细节 ,复杂动作如体操后空翻、猫和船上的腾空都能合理呈现。

更重要的是,Sora 2在语音与口型上实现同步生成:人物说话时唇动与生成语音仅相差3帧,并支持多种语言的对话生成。例如,用中文提示生成西班牙语对话,Sora 2能输出流畅自然、富有情感的西班牙语对话,彻底解决了以往工具口型与配音不一致的痛点。

环境音效方面也更为立体:Sora 2可以生成层次丰富的背景声场,如模拟“海边跳蚤市场”的人声、海浪和海鸥声层次混合;而各种音效也会依据画面动作物理贴合,如体操落地时会出现恰当的脚步落地声,而非泛用的“砰”声。

此外,Sora 2在剧情连贯性和镜头控制上也有新突破。

它可解析复杂的多阶段提示词并保持叙事一致:比如输入“场景1:火箭发射;场景2:太空中宇航员太空行走”等分镜指令时,Sora 2会连贯地呈现完整宇航画面并保持角色和背景细节一致;甚至允许指定相机角度、色彩风格、镜头运动等要求,输出高质量剪辑。

Sora 2另一个新特性是“Cameos”:用户可上传自己的视频(验证身份),将自己或他人“注入”生成场景,模型会忠实复制该人物的面部和声音,使用户可以成为视频主角。

所有这些改进加起来,使得Sora 2生成的视频角色形象连贯性大幅提升——人物从头到尾保持相同形象,常见的“消失肢体”“融化脸”等怪异现象明显减少。

在短剧制作链条中,这类视频生成模型正逐渐承担“编剧+导演+美工+剪辑”的职责。

以典型AI短剧制作流程为例:首先可用Sora 2生成基于剧本提示的基础镜头,然后利用专业工具如巨日禄AI进一步丰富角色动作和场景细节。

巨日禄团队曾演示,其AI工具能够根据简短提示词自动融合角色和场景,如在卧室中玩游戏、多角色互动等情境,快速生成一致的画面素材。据报道,熟练使用巨日禄AI后,一个人一天即可产出1–2分钟的分镜素材 (相当于传统漫剧1集),每分钟成本不足700元人民币。

再者,上述Sora 2生成的视频可通过Sora 24.AI等多语种适配技术,自动配出英语、日语、阿拉伯语等版本音轨或字幕,实现一次创作多国适用。相比之下,传统真人短剧需要编剧、分镜、美术、演员、场景、拍摄、配音、剪辑等复杂流程,动辄上百人、多地拍摄,制作周期长(单部通常数十至数百天),成本动辄数十万至几百万人民币。

由此可见,从Sora 2视频生成到AI人物合成再到多语种输出的链路,将制作流程压缩为“一人写Prompt、AI产物”的高效模式,成本可能只及传统的十分之一甚至更低。

这样的技术革命下,短剧制作出现了“降本增效”的质变。

举例来说,使用巨日禄AI生成真人短剧时,每分钟成本大约1000元左右,相比同期制作动漫漫剧成本并无显著增加。而传统真人短剧每分钟动辄数万成本;巨日禄团队直言,单部AI短剧可能“几小时搞定,一部剧只要十几万元” 。类似的,Sora 2等工具每条10秒视频只需几元成本,而拍摄同等剧情要上千元。

从技术层面看,AI短剧目前已经通过4K级画质、高度同步的多语音、时序连贯性等方面的突破,实现了内容生产的质效飞跃,这也是此时大规模出海的关键技术基础。

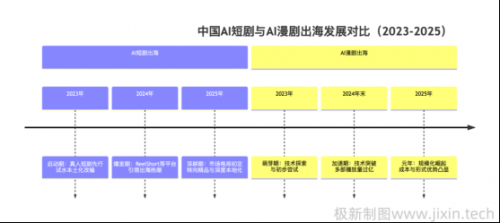

而随着AI技术的深度应用,中国文娱出海的内容形态正在发生明显转变:从真人短剧向AI漫剧拓展。2025年被行业普遍视为“AI漫剧元年”。

漫剧,即动漫短剧,每集时长3-8分钟,结合漫画内容与视频形态,比传统漫画更生动,比真人剧制作成本更低。数据显示,漫剧观看人次已突破20亿,付费规模达2600万元,国内漫剧市场规模有望在2025年底突破100亿元。

AI漫剧的优势不仅体现在制作效率上,更在于其能够有效降低文化折扣。中文在线集团AI动漫部总经理周立强指出,AI与人类创作者是互补关系,“好的创意和故事仍然需要人类创作者的智慧”。

一部35集、每集7分钟左右的精品漫剧,传统创作周期需近9个月,总成本100多万元。而AI辅助制作可将周期缩至4个月,成本降至50万元以下。如果批量生产,甚至可实现几万元成本一部剧。

2025年上半年,漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容,近半年的周均在投漫剧剧目数超过110部,累计上线3000部,环比增长603%。

03

中国团队出海打法升级:从粗放试错到工业化运营

在技术驱动之余,中国内容团队的出海策略也在迅速演进。

早期国内影视剧出海多靠“翻译输出”,即将国内已有短剧内容配上字幕投放海外(这一模式在东南亚等文化相近市场尤为有效),成本低、见效快。

但随着市场深化,更多玩家开始布局本土化生产:他们根据目标市场偏好进行内容调研,策划更能触动当地观众的剧情。九州文化的负责人指出,东南亚观众对“甜宠、虐恋”等题材兴趣浓厚,具有跨越语言的感染力。掌阅科技也表示,未来会从主要做“字幕译制剧”走向“配音剧+本土自制真人剧”,并已启动海外自制项目。

与此同时,企业开始在内容运营和系统构建上投入工业化升级:利用AI和数据手段提升选题和分发效率。一些上市公司披露,通过自研的创作大模型(如中文在线的“逍遥大模型”)可生成多语种长篇剧本 ,并借助AI驱动的精准推荐引擎(如“Sereal+短剧推荐2.0”)提高优质内容曝光率65%。

分发渠道也日趋多元:既有中国出海的自有短剧APP(ReelShort、DramaBox、ShortTV、iDrama、Dramawave等),也通过TikTok、Facebook等社交媒体进行嵌入式发行。

有的公司甚至建立发行中台,统一运营全球多个应用,集中管理多语言字幕、付费系统、营销素材等。

此外,为了满足不同市场的审美与法规,团队纷纷定制化AI模型和角色形象:例如针对日本市场使用符合日漫风格的渲染模型,对印尼市场增强宗教题材敏感性的剧本审查,对欧美市场增加多元化角色。

这样的定制化运作,使中国团队从早期的粗放试错走向流水线式、工业级的出海运营。

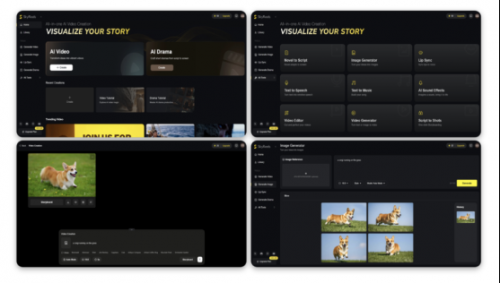

昆仑万维 SkyReels 交互界面展示

04

产业临界:创意权力重构

AI短剧的崛起,正推动行业创作模式的根本变革。

传统影视强调导演和编剧的艺术驾驭,但在AI创作链中,“导演”的角色被隐匿在算法背后:观众的喜好被转化为模型参数,剧本更多由模型训练数据和提示词决定。

正如业界所言,“AI短剧不是拍出来的,是训出来的”。

影片不再依赖现场演员与道具,而是由AIGC模型根据需求“合成”。

这种分工重构了创意权力:过往“一个头脑捋剧本,一群人拍摄”的流程,逐步演变为“聚合用户数据+AI提示生成”——创作者更多扮演脚本编写与后期把控的角色。

此外,AI带来的降本使得短剧可以尝试更多主题和镜头:成本限制大大降低后,剧情和场景的多样性会提升,甚至剧集结构可能创新。

虚拟演员也开始登场:已有AI生成的虚拟明星如Particle6的虚拟演员Tilly Norwood等在社交平台上活跃,说明未来可能出现大量“人工智能主演”。

Tilly Norwood 图源自维基百科

可以说,AI短剧促使内容产业从传统人治走向“数据+算法驱动”,创意的边界和权力格局正在重塑。

窗口期已现,竞争更趋白热化。

对于中国团队而言,现在正值短剧出海的黄金窗口期。然综观时局,中国团队应当加紧磨砺内容和模型迭代,在本土化运营、品牌建立、持续创新上下功夫,以应对即将到来的全球同行竞争。毕竟,当全球AI短剧生态形成,曾经的蓝海也将变为多方鏖战的红海。