贺涛、关天玥:微短剧版权治理现状、问题及对策

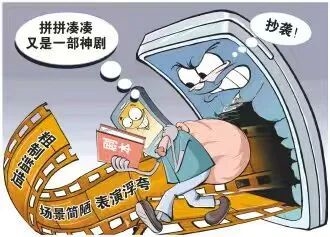

作为网络视听领域的新兴业态,微短剧以其碎片化叙事、强传播力和精准触达的特性,成为文化产业的重要增长极。然而,伴随市场规模的扩张,微短剧版权侵权问题日益凸显,全片盗录、低门槛洗稿、未经授权翻拍等侵权行为频发,不仅严重打击创作主体的创新热情,破坏版权交易生态,更导致“劣币驱逐良币”的恶性循环,亟待治理。

01、微短剧版权侵权主要类型

全片盗录式侵权。从实践来看,全片盗录主要通过屏幕录制正版内容或利用平台代码漏洞等技术手段获取原始文件,将未经授权作品通过付费订阅、广告分成、会员制畅享等方式,在小程序、存储平台、社交平台进行传播。

低门槛洗稿式侵权。侵权主体在保留原剧核心情节、人物关系、叙事结构的基础上,通过更换演员、改写台词、调整场景等轻微修改实施侵权行为,其核心特征是“换皮不换骨”,既规避了全片盗录的直接复制痕迹,又能借助原剧的创意红利吸引观众。

创意抄袭。创意抄袭是指侵权方抄袭原剧的情节框架、人物设定、故事背景等核心创意,但通过改变表达形式规避“实质性相似”认定,其核心特征是“抄理念不抄表达”。因我国著作权法仅保护“思想的表达”而非“思想本身”,此类侵权的认定与维权难度极大。

借助内容数据库进行的系统化再创作。侵权方通过爬取大量正版微短剧数据,构建“剧情数据库”“台词数据库”,再利用生成式AI工具对数据进行重组、改写,批量生产“新作品”。

跨境非法传播。侵权方将国内微短剧搬运至海外平台,或在海外制作侵权作品后反向输入国内,利用跨境监管壁垒实施侵权。其核心特征是“利用地域差规避监管”,因跨国执法协作难度大、版权保护标准不一,此类侵权的打击难度显著高于境内侵权。

02、微短剧侵权盗版规模化产业化

当前微短剧盗版已形成完整的产业链条,从内容生产到变现的各环节分工明确,呈现“规模化生产、链条化分发、多元化变现”的特征。

“生产端”规模化。侵权内容的制作从“个体行为”转向“团队化运作”,专业盗版团伙配备编剧、剪辑、技术人员,且分工明确。“录制组”一般负责盗录正版内容,“改编组”负责洗稿、翻拍,“技术组”负责破解加密、规避监测,形成“流水线式”生产模式,可批量生产侵权作品。

“分发端”链条化。盗版侵权内容在分发过程中实行多层级分销,一级分销商从生产端获取侵权内容,“100元打包1000部”等方式通过网盘、小程序等渠道向二级分销商批发;二级分销商再通过微信朋友圈、抖音私信等社交平台零售,或发展代理下线,形成“金字塔式”分销网络。

“变现端”多元化。除传统的付费观看、会员订阅外,微短剧侵权变现模式不断创新:一是“广告植入”,在侵权内容中插入“减肥产品”“虚假投资”等虚假广告,按点击量获利;二是“引流变现”,通过免费提供侵权内容吸引用户关注,再导流至赌博、色情等非法平台赚取佣金;三是“数据倒卖”,收集用户偏好、付费习惯等观看数据,向第三方机构倒卖,单条数据售价0.1-1元。

同时,微短剧版权权利链条模糊,既是侵权频发的原因,也是维权难的核心障碍,主要有未经授权的翻拍与权利链不明的改编两种情况,实践中常见的IP方“一权多授”就是典型情形之一。

03、微短剧版权治理现状与难题

近年来,我国广电视听版权保护水平显著提升,与微短剧版权保护相关的法律法规和制度机制都在不断健全和完善。作为行业主管部门,广电总局出台多个微短剧相关政策文件,要求加强微短剧内容审核和版权核定。国家版权局等四部门持续开展“剑网”专项行动,将包括微短剧在内的网络视听作品纳入重点治理范围,为微短剧产业健康发展提供版权保障。中广联合会短视频短片委员会、中国网络视听节目服务协会、中国版权协会微短剧工作委员会等行业组织,通过发布微短剧版权保护倡议书、建立会员维权服务机制、成立“精品微短剧创作指导组”等多种方式,倡议全行业尊重知识产权,推进行业自律,推动版权合作,起到了良好的行业自律作用。

然而,微短剧版权侵权呈现出的新类型新特征,仍使微短剧版权保护和治理面临诸多难题,可概况为以下四个方面:一是法律制度机制难以适配微短剧维权需求;二是侵权技术识别滞后,防护能力不足;三是平台监管责任模糊,协同能力缺失;四是授权机制不统一,权利链管理有待完善。

04、微短剧版权治理的对策建议

微短剧版权治理是一项系统工程,应综合运用法律、行政、技术、社会治理等多种手段,建立政府监管、技术防范、行业自律、平台自治相结合的微短剧版权综合治理新机制。

一是完善微短剧版权治理的法律制度机制。在立法层面,进一步细化完善视听作品相关的法律实施细则和司法解释,界定“实质性相似”的认定标准,明确“通知-删除”机制的适用范围,将网盘、小程序、社交私信等纳入调整范围,要求平台对多次侵权用户、高风险内容进行主动监测,而非仅依赖被动通知。在司法层面,针对微短剧生命周期短、诉讼时间长、赔偿金额低的矛盾,探索建立微短剧版权保护的速裁机制,探索适用惩罚性赔偿,提高侵权成本。在执法层面,在继续实施“剑网”专项行动的同时,将微短剧版权保护纳入文化市场综合执法日常巡查范围,建立常态化微短剧版权执法机制;与微短剧海外市场主要国家建立版权执法合作机制,简化跨国取证、案件移送流程。

二是健全微短剧版权治理的协同共治机制。加强行业自律和集体维权。进一步发挥中广联合会短视频短片委员会、中国网络视听节目服务协会、中国版权协会微短剧工作委员会等行业组织的积极作用,推进行业自律,推动版权合作。同时,可研究借鉴文字、音乐作品版权集体管理的经验和模式,建立微短剧版权集体管理平台和机制。同时,要压紧压实平台责任,强化版权宣传教育引导。

三是创新微短剧版权治理的技术支撑体系。在推进微短剧版权治理工作中,要高度重视版权技术监测和服务平台建设,强化人工智能、大数据、区块链等信息技术在微短剧版权保护和交易授权领域的应用。

(作者单位:贺涛,国家广播电视总局发展研究中心;关天玥,中央财经大学法学院。本文有删减,全文刊载于即将出版的《中国微短剧发展研究报告(2025)》,敬请关注。)