短剧已经离不开IP了

短剧作为一种影视内容形式,其生命周期、制作逻辑、发行机制与商业变现路径,正在被“IP化”全面改写。

如果说几年前的短剧仍是一条由流量与投机驱动的赛道,那么如今,它已经在IP这个生产核心之上,走向更稳定、更系统的内容工业。无论是平台出品、影视公司孵化,还是网文方授权,IP已成为短剧创作的共识。

据《中国网络文学蓝皮书(2024)》显示,2024年网文IP短剧新增授权量突破1600部,同比激增81%,现存网文IP短剧总量已达3700余部。

这组数字的背后,正是短剧行业从“野蛮生长”迈向“体系化生产”的分水岭——短剧,正进入一个“以IP为底座”的新阶段。

IP,短剧工业的集体自觉

如今,短剧与IP的结合几乎已成行业“标配”。

从内容来源看,网文IP改编已经是短剧最主力的题材库。与此同时,平台与内容方也在形成更系统的IP共创机制。阅文、番茄、晋江等头部网文平台,正在成为短剧内容的“上游母体”;短剧制作方则扮演“再创造者”,将文字IP视觉化、情绪化,转化为更具话题度的内容快消品。

这一模式,使短剧生产从“个体爆款”过渡到“体系化开发”,让类型内容具备持续供给能力。

例如,2025年5月,头部平台山海星辰与老牌男频网文平台飞卢小说网达成独家合作,前者成功获取飞卢全量作品的短剧改编权,直接吸纳了超60w部的原创作品IP。

无独有偶,就在上周,阅文集团宣布在布局短剧的基础上,以IP、资金、技术、生态四大维度全面进军漫剧赛道,携手酱油动漫三年内上线400部漫剧,其中半数源自阅文IP。此举不仅巩固了阅文的IP上游地位,也为短剧行业提供了IP全链路的产业样本。

这背后是一种行业“自觉”。短剧的可持续发展,离不开IP的结构化支撑。只有拥有足够丰富、可持续开发的内容母体,短剧的工业生产才能真正成立。

与此同时,长剧衍生、翻拍与原创孵化也正在成为行业的另一股动力。过去短剧常被视作影视长剧的“低配版”,如今却在反向延伸长剧生命线。

像以华策、柠萌、长信传媒等代表性的传统影视公司,在入局短内容赛道时均拿出了IP衍生策略——从《我的归途有风》《以爱之名》到《小美满》《天涯小娘惹》,短剧版衍生内容不仅延续热度,也为传统公司在优势IP运营中实现多层触达。

其中,爱奇艺的短剧版《成何体统》堪称典型案例。该项目以小说IP为核心,同时推进真人长剧、真人短剧、动画番剧三条线,实现了“多形态共振”,并在开播首日登上猫眼短剧热度榜第一。这类“IP一鱼多吃”式操作,已经成为许多平台及公司内容体系中的标准打法。

而这种系列化开发趋势在短剧平台也愈发明显。红果平台的《云渺》《十八岁太奶奶加到,重整家族荣耀》《老千》等项目均已进入系列开发阶段,现象级年代短剧《家里家外》的续作也在筹备中,目前预约人数已经突破100万。

这种IP逻辑的普及,是短剧开启工业化的重要标志。

它意味着行业不再只追求短期点击,而开始以 作品生命周期 为核心思考——短剧从一次性传播事件,转变为可延展、可再开发的内容资产。

这种思维的转变,也正在为短剧产业建立起真正的内容根基。

一场“向短”的双向奔赴

在短剧的生态中,IP既是创作起点,也是商业中枢。

对内容方而言,IP代表着题材成熟度与受众认知度,是品质与流量的双重保障。短剧制作周期短、投放节奏快,而IP的加入让项目更具安全垫——它可以直接继承原作的情绪基础与世界观,降低市场试错成本。

对于创作者来说,这意味着“少试错、多精化”;对于平台而言,则意味着内容排布的类型化与系列化可持续。

根据艺恩数据发布的《2025年中国网文IP短剧开发价值报告》(下称《报告》)显示,网文IP改编短剧普遍具备“三高”特征——流量高、口碑高、收益高。

以《早逝白月光穿十一年后,成全家福星》等为代表的作品,不仅在播映期内长期位居榜单前列,还实现了口碑、关注度、商业等层面的多重成功。

而从IP方视角来看,短剧同样是一块理想的实验田。

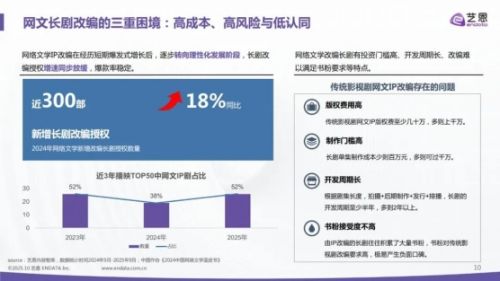

它以低成本、短周期、快反馈的特性,为IP提供了性价比更高的变现路径。艺恩数据《报告》显示,2024年影视长剧改编授权新增近300部,同比增长18%。而总数超1600的微短剧改编授权数量已经是长剧的五倍以上。

这一数字并非偶然,而是市场主动调节的结果。当长剧的投资周期、政策审查与回报风险日趋复杂时,短剧已经一跃成为产业最灵活、最具创新潜能的变量。

这种“双向赋能”让短剧与IP的关系从“借势”变成了“共生”。

短剧不再只是内容流量的消耗品,而成为IP商业化生态中的加速器。它能帮助网文IP完成从“读者”到“观众”的转化,也能让影视IP在热度退潮后延长生命周期。更重要的是,短剧让整个内容产业找到了一个新的平衡点:在风险与效率之间,在创作与商业之间,建立起一种更轻、更快、更灵活的生产机制。

IP的引入,让短剧从单点爆发转向持续增长,也让短剧的产业形态更趋稳固。未来,无论是从题材创新、商业模式,还是人才结构来看,短剧都将成为内容产业中最具实验精神、也最有产业潜力的一环。

结语:

在我们看来,“IP底座化”并非一句行业口号,而是短剧产业走向成熟必经的自然阶段。

当短剧以IP为底座,可以预见,未来,IP将不仅是短剧的素材来源,更是其商业逻辑、品牌逻辑与产业逻辑的核心。

短剧的“IP底座化”时代,才刚刚开始。