AI短视频制作与运营微专业首轮授课在天津美术学院开启

2025年10月19日,天津美术学院「AI短视频制作与运营微专业」正式开启首轮授课。本次课程由中央美术学院艺术学博士、天津美术学院实验艺术学院科技艺术系副教授赵宏伟主讲,以“AIGC短剧概览”为主题,系统构建了人工智能生成内容在短剧创作领域的理论框架与实践路径。

赵宏伟老师从AIGC(人工智能生成内容)的核心概念切入,深入阐释了AI短剧的技术特征、技术基础、创作流程和趋势,并从技能需求的角度明晰了从创意到成片的完整技术链条。

在工具层面,课程全面介绍了当前最新的AIGC创作工具生态系统。针对图像生成领域,重点解析了Midjourney、Whisk、NanoBanana等模型的应用场景;在视频生成层面,详细对比了Veo3、Sora2、Runway、海螺、可灵、即梦等工具的新版特性与各自优势;同时涵盖诸如MiniMax和Suno等音频与音乐生成的技术矩阵,为学员建立起完整的AIGC工具认知体系。

赵宏伟老师随后引入电影视听语言的分析方法,鼓励学员尽早培养导演与编剧意识,掌握经典影视作品的景别组合、焦距变化、机位运动、光影结构、色彩影调等视觉元素的应用方法,为后续的AI短片创作夯实视觉叙事基础。

接下来,课程深入探讨了当下AI实验短剧的美学特征与表现形式,解析了AI技术在技术批判、战争反思、公益关怀、个体经验与文旅传播等主题创作中的表现力。他强调,AI辅助艺术创作不仅带来技术效率的提升,更是对艺术表达维度的拓展,需要在技术进步与人文关怀之间寻求平衡点。

在教学过程中,老师特别注重学员的“叙事思维”与“提示词工程能力”的培养。通过系统的提示词构建训练,学员能够更精准地将艺术创意转化为AI可理解的指令语言,实现从概念到视觉的高效转化。这种能力在当前的AIGC创作环境中具有至关重要的实践价值。

本次课程融合了文化研究、影视语言、AI科技、人机交互等多学科知识,展现了相对完整的微专业教学框架。这种跨界融合的教学模式,正好呼应了微专业“创意+技术+AI+平台”的协同发展模式。

参与首期课程的学员在课后展开了深入讨论,展现出对AIGC技术应用的多维度思考。一位具有传统手工创作背景的学员表示:“系统学习让我意识到正处于第三次生产力变革的时代。AIGC与人工创作的关系,恰如机器生产与手工生产——在效率极大提升的同时,也需要审慎看待质量标准的转变。作为手工创作者,我认为AIGC更适合在设计剧本、对白生成等环节发挥辅助作用,而最终的艺术品质仍需创作者亲自把控。”该学员同时表达了对实操性内容的期待,希望重点学习短视频运营、拍摄手法与剪辑技术,以解决账号运营与内容变现的实际需求。

另一位从事自媒体创作的学员则认为:“课程极大地拓宽了视野,特别是晚上许老师的辅导环节,让我看到了AIGC在日常短视频创作中的具体应用可能性。希望后续课程能增加更多与实际创作接轨的内容,如运镜技巧、转场处理等专业知识,以及短视频营销的实战策略,帮助解决创作中遇到的具体瓶颈。”

此外,一位初次系统接触AI技术的学员分享道:“作为新手,虽然对专业术语和软件操作还不够熟悉,但课程内容激发了浓厚的学习兴趣。希望能够通过循序渐进地练习,逐步掌握这些前沿技术,期待在老师指导下获得更多实践机会。”

这些反馈体现了学员群体对AIGC技术的多元化认知——从保守审慎到积极接纳的不同态度,从理论基础到实操技巧的多样需求,展现了微专业在教学过程中对学生个性化发展路径的尊重与包容。

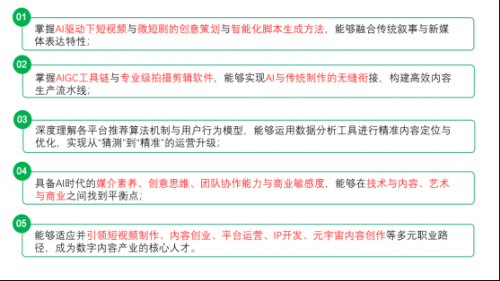

“AI短视频制作与运营微专业”是天津美术学院响应国家“文化数字化”战略的重要举措,旨在培养具备AI辅助创作、智能化运营与数据分析等综合能力的新媒体人才。本微专业依托学院深厚的艺术教育底蕴,联合行业顶尖专家,构建了涵盖内容策划、AIGC技术应用、平台运营等核心模块的课程体系。

随着首期课程的顺利开启,微专业已展现出强大的影响力与实践价值。尽管课程已于10月19日正式启动,但基于课堂的强烈反响和学员的高度认可,项目组决定持续开放课程咨询通道,为有志于AI短视频创作的学习者提供更多参与机会。

对于有意深入了解课程详情的学习者,可通过文末联系方式获取完整的课程大纲与报名信息。在这个AI技术重塑内容创作的时代,让我们共同探索智能媒体创作的无限可能。