突围、焕新与创新:非遗微短剧的叙事策略

摘要:微短剧以“短平快”的传播优势成为非遗传承的新载体。可从突围、焕新和创新三个维度系统构建非遗微短剧的叙事策略体系:在传播突围层面,通过Z世代喜爱的年轻化语态和AIGC技术,有效打破非遗传播的时空壁垒和代际隔阂;在形态焕新层面,运用多线并置的网状叙事、虚实交融的混合叙事以及数据库叙事等多元结构,创新非遗内容的现代化生产形态;在价值创新层面,通过对非遗符号的数字转译与重构,实现非遗价值的当代重塑。研究为非遗保护从静态保存转向动态活化提供了实践路径。这一探索既拓展了非物质文化遗产的传播维度,也为传统文化与现代媒介的深度融合提供了理论参考和实践范式。

关键词:微短剧;叙事策略;数字化;AIGC

一、引言

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是赓续中华文脉的重要载体。然而,在全球化与数字化浪潮冲击下,非遗传承面临着“人走技失”等现实困境。在数字技术与文化消费深度融合的当下,微短剧的崛起为非遗传承开辟了新路径,其碎片化特性精准契合当代受众的观看习惯,能让深厚的非遗以轻松易懂的形式融入日常生活,其互动性和社交性所激发的文化共鸣,助力了受众的身份认同构建。网络微短剧依托短视频平台等载体,突破时空限制,实现内容的广泛触达[1],更以生动直观的叙事方式,有效弥合古老技艺与现代观众的认知鸿沟。简而言之,微短剧凭借 “短平快” 的传播特性与沉浸式叙事优势,已逐渐成为激活传统文化生命力的新载体。

微短剧在非遗传承中的应用价值逐步凸显,相关政策举措的落地为二者深度融合提供了制度保障。2024年广电总局发布的“跟着微短剧去旅行”第五批162部推荐剧目中[2],非遗方向的作品有38部。2025年1月11日,广电总局启动“微短剧里看非遗”创作计划[3],旨在推动文化与科技深度融合,让非遗通过新技术、新场景、新形式焕发出新生机,促进其活态传承,搭建起微短剧与非遗良性互动的新桥梁,实现“1+1>2”的积极效果,助力微短剧和非遗传承高质量发展。这些政策导向不仅呼应了数字时代文化传播的迫切需求,也为非遗的活态传承开辟了新赛道。

在政策推动下,近年来,《不顾一切去爱你》《绘梦潍坊》《“非”一般的酥年》《三星堆:未来启示录》《有种年味嬉鱼灯》等非遗题材微短剧集中涌现,成功占据公众视野的焦点。作为数字时代文化传承的创新载体,非遗微短剧依托多元叙事策略,挖掘非遗符号的现代价值,形成了具有创新性的文化编码,给受众带来沉浸式的文化体验,从而为非遗的传承与发展注入持久活力。

二、非遗微短剧叙事策略的多维升级路径

(一)突围:传统与现代的媒介融合策略

1.叙事风格革新:年轻化表达消解文化隔阂。早期非遗的研究视角主要建立在文化遗产保护的理念基础之上,强调其原始性、完整性和真实性。然而,随着现代化进程的加速与社会结构的变迁,非遗的传统叙事对于习惯碎片化、快节奏生活的当代受众而言过于厚重,观众难免产生认知隔阂与理解障碍。因此,借助微短剧的轻量化、年轻化叙事特点,有助于激活沉睡的文学资源。如微短剧融入网文中的“奇遇”“穿越”“重生”等流行元素,可与受众建立有效情感联结,破除受众对非遗的距离感、严肃感。

例如,《川西奇遇记》以爱丽丝的奇遇故事为线索,将川西平原的自然风光、民俗文化和美食完美融合(见图1)。受众随主角一起探访古老村庄、品尝地道川菜、欣赏川剧表演,沉浸式感知地域文化内涵,不仅欣赏地域风貌,更传递出深厚的文化内核。《搬砖吧,大小姐!》巧妙融入谐音梗、流行语,有效缓解非遗叙事的厚重感,作品将“金砖制作”与“搬砖梗”巧妙双关,以年轻化表达让传统工艺焕发新趣。《绘梦潍坊》采用“穿越”叙事,通过插画师视角建构古今对话的绘本空间。作品不仅展现了朝天锅、肉火烧、和乐面等传统美食,更将锔瓷技艺、潍坊风筝等非遗项目转化为推动剧情的关键要素。这种创作手法在保留非遗原真性的同时,又赋予现代叙事活力,使观众在轻松愉悦的观赏过程中自然感知非遗魅力。

图1 微短剧《川西奇遇记》宣传海报 图源:四川新闻网

2.叙事主体拓展:Z世代传承人重塑讲述视角。传统非遗传承依赖师徒制、家族传承的 “口口相传” 模式 ,这种 “一对一” 的叙事传递效率低,且传承者的叙事视角多局限于 “技艺本身”,难以契合青年受众的认知语境。而 “Z 时代” 非遗新传人作为 “跨代际叙事主体”,其核心突破在于:以微短剧为载体,将 “技艺传承” 转化为 “代际对话叙事”—— 既保留非遗的文化内核,又以年轻人熟悉的视角重构叙事。从媒介环境来看,截至2024年12月,我国网络视听用户规模达10.91亿人,网络视听已成为“数字空气”,其中,2024年网络直播用户规模达8.3亿,成为仅次于短视频的网络视听第二大应用。[4]可以说,网络直播的兴起让非遗传承展现出鲜明的“活态传承”特色。因此,应借助网络直播平台的优势,让非遗传承与保护更加贴近人们,尤其是年轻人的生活,逐步实现从“小圈子”走向“大市场”的发展。

据抖音平台发布的数据,2022年5月到2023年5月期间,平台上30 岁以下经官方认证的非遗代表性传承人达到116位,超过千位“00后”通过抖音传承非遗,弘扬中华优秀传统文化。[5]这些数据充分显示,部分非遗项目依托网络媒介的即时性、碎片化特征,契合了当代青年快节奏的生活方式,拉近了受众与非遗之间的距离。如微短剧《不顾一切去爱你》将具有470年历史的“跳岭头”文化巧妙融入剧情中,由剧中女主角胡清歌通过直播平台宣传福建非物质文化遗产“跳岭头”的情节设计,获得网友一致好评。这种创新传播模式不仅契合了Z世代快节奏的生活方式,也让传统文化焕发出新的生命力,推动非遗实现了从“博物馆里的珍品”到“日常生活的一部分”的转变。

3.叙事手段赋能:AIGC驱动非遗微短剧叙事形态革新。随着人工智能生成内容(AIGC)技术的快速发展,非遗微短剧的创作、传播与消费正在发生系统性变革。AIGC通过智能生成剧本、虚拟数字人演绎、AI辅助剪辑等技术手段,不仅提高了微短剧的生产效率,还拓展了其艺术表现力和受众覆盖面。例如,《“非”一般的酥年》AI系列短剧实现了AI驱动的工业化生产流程,其中《花馍送福》通过智能建模还原了闻喜花馍的立体纹样,《南腔北调贺新年》运用语音合成技术再现陕北民歌的独特韵味,《驱年迎新》则借助计算机视觉实现舞狮动作的数字化模拟。微短剧借助AIGC技术不仅将传统非遗的剪纸、苏绣、油纸伞等技艺转化为动态影像语言,还通过智能推荐算法实现了精准传播,重塑了数字时代的文化传播格局。

(二)焕新:叙事结构的多元构建策略

1.多线叙事 :非遗的拼图搭建。多线叙事是非线性叙事的一种形式,通过平行展开多个相关联的故事线,为观众呈现叙事主体的多维图景。其核心特征在于取消影片的时间连贯性,以一种离散、割裂的状态呈现出碎片化、偶然化的叙事特点[6],这种叙事策略突破了传统单一视角的局限,通过多元视角和人物群像的塑造,以文化拼图的方式展现非遗的丰富内涵。多线叙事突破了时间限制,将非遗题材中的关键元素进行提炼与重组。例如,衡阳首部非遗题材短剧《时间的礼物》,把蔡伦古法造纸技艺、衡山影子戏、界牌釉下五彩瓷、南岳庙会等当地多项非遗技艺融入剧情,采用单元叙事结构,在每集结尾设置“非遗小课堂”,以问答、文字、朗诵等形式介绍相关非遗技艺及文化知识。作品以超现实奇幻剧情设计,吸引了受众尤其是青少年群体,激发出他们对非遗的探索兴趣,最终在一集集短片中拼接出衡阳非遗的多彩画卷。

2.混合叙事:虚实融合的文化重构。混合叙事是一部作品综合运用多种叙事模式,从不同视角展开叙事,从而达到增强叙事效果、提高叙事吸引力的目的。[7]非遗微短剧创作者通过平衡纪实性与艺术性的关系,一方面遵循非遗项目的核心技艺和文化内涵,确保文化表达的真实性,另一方面运用虚构情节、人物塑造等艺术手段,赋予传统文化新的叙事活力。这种叙事策略既保留了非遗的历史本真,又契合了当代观众的审美期待,形成独特的古今对话模式。以《重回永乐大典》为例(见图2),该剧通过现代学者与古代编纂者的跨时空对话,将古籍修复技艺以动态、立体的方式呈现,展现出非遗的历史纵深和当代的传承价值。这种叙事不仅增强了作品的故事张力,更构建起文化延续的认知图谱,使观众通过沉浸式体验感知非遗的生命力。

图2 微短剧《重回永乐大典》:让古籍“醒过来”“活起来”“传下去”报道配图 图源:央视频

3.数据库叙事:模块化与可扩展的文化生产。新媒体理论家列夫·马诺维奇认为,“数据库逻辑”成为新媒体时代信息的组织方式和文化的底层逻辑。[8]数据库逻辑的核心特征在于其去中心化结构、模块化设计、高效检索机制及算法主导的运行方式,由此衍生的“数据库叙事”彻底解构了传统叙事形态,不再遵循线性逻辑或因果脉络,而是将信息单元作为平行存在的独立模块进行管理。在这种新型叙事范式中,创作者需借助数据库模型及其交互界面,灵活调取并重组庞大的数据资源。通过将庞杂的原始素材转化为标准化的“数据元”,建立起具有算法适配性的内容单元库,最终形成可无限重组、持续增值的动态扩展文化生产形态。例如,央视频AI微短剧《美猴王》,依托数据库叙事逻辑,将传统水墨绘画风格、戏曲程式化动作等非遗元素转化为可计算的视觉数据单元,通过非线性的参数组合生成动态叙事序列,实现了文化符号的标准化存储与创造性再生。

(三)创新:文化符号数字化的价值重构策略

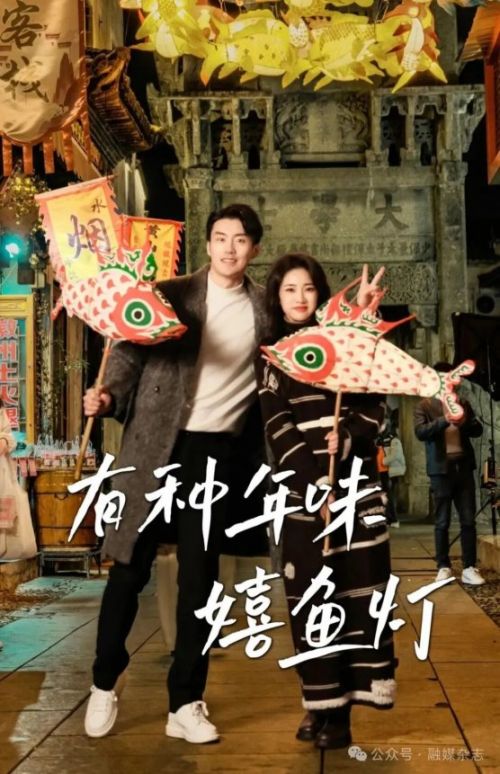

1.符号转译:从静态展示到动态应用。在当代媒介环境下对传统文化符号的数字化转译,是非遗进行创造性转化和创新性发展的重要手段。通过数字技术的赋能,传统非遗符号得以突破原有的物质载体和时空限制,从静态的“博物馆式”展示转向动态的交互式传播,使其从单纯的观赏性功能向更具现实意义的实用性功能转变,这种功能性转变极大拓展了非遗的受众覆盖面。以微短剧《有种年味嬉鱼灯》为例(见图3),该剧讲述了非物质文化遗产鱼灯融入服装设计并焕发新生的故事。剧中将传统鱼灯的造型、色彩等视觉元素解构重组,并通过现代服装设计重新进行诠释——鱼鳞纹样转化为立体裁剪结构,灯笼的流苏形态演变为面料垂坠设计,在动态走秀场景中展现出传统符号与现代时尚的视觉融合。这种视觉符号的现代化转译,不仅延续了鱼灯祈福纳吉的文化寓意,更通过服装这一日常载体,使非遗元素自然融入当代生活场景,实现了文化符号从观赏性到实用性的价值升级。

图3 歙县首部鱼灯题材微短剧《有种年味嬉鱼灯》宣传海报 图源:安徽新媒体集团-中安在线

2.情感共鸣:建构当代青年的文化认同。非遗微短剧通过现代化叙事策略,成功实现传统文化符号从视觉呈现到情感共鸣的深层转化。《舞狮少女》的创作实践表明,当非遗项目被嵌入当代青年的成长叙事时,能有效激发文化认同。该剧以潼南花岩女子狮舞为题材,通过祖孙三代的传承故事,将传统技艺与青春叙事相融合,使年轻观众在角色身上获得情感投射。作品播出后引发的“舞狮”话题互动,推动用户从被动接受转向主动传播。当他们通过社交媒体分享个人创意视频时,实际上参与构建了一个以非遗为核心的情感共同体。这种基于情感连接的文化传播,不仅拓展了非遗的影响力,更完成了传统符号在当代语境中的意义重构。

3.产业延伸:文化资源的商业转化。非遗微短剧通过数字化转译,为传统文化注入可持续发展的新动力。通过将传统符号转化为数字资产,并依托微短剧这一具有广泛传播力的数字载体,构建非遗线上传播与线下产业协同发展的商业转化平台。这种转化机制形成了多元的商业价值链:在内容层面,非遗元素赋予微短剧深厚的文化底蕴,如《不顾一切去爱你》巧妙融合“跳岭头”等非遗项目与浦北特色景观(见图4);在传播层面,剧集的热播带动五皇山等取景地成为网红打卡点,实现了线上流量向线下消费的有效转化。更为关键的是,该模式为非遗代表性传承人开辟了文创产品开发、文旅产业融合等多元创收渠道,推动传统文化从静态保护对象转变为活态产业资源。这种产业延伸机制表明,非遗已超越传统遗产的保存范畴,转变为具有持续价值创造能力的活态文化载体。其转型意义不仅在于延长非遗的生命周期,更体现在通过文化创新激活产业升级动能,从而强化传统文化在当代社会经济体系中的可持续发展能力。

图4 广西卫视非遗文旅微短剧《不顾一切去爱你》视频截图 图源:广西卫视

三、结语

非遗微短剧的叙事实践,既体现了传统文化在数字时代的适应性转型,也代表了新媒体技术与文化传承深度融合的典范。通过突围传统叙事的厚重形态、焕新文化符号的现代表达、创新多元叙事结构,微短剧成功将非遗从“博物馆式”的静态展示转化为可互动、可体验、可传播的动态内容载体,实现了文化记忆的年轻化重构和传播效能的显著提升。AIGC技术的应用进一步重构了微短剧的生态体系,而数据库叙事等新兴模式则为文化生产提供可扩展的路径。未来,随着技术迭代与受众参与度的提升,非遗微短剧有望演进为文化传播的主流形态之一,但其发展仍需坚守非遗的本真内核,避免过度娱乐化或商业化导致的文化内涵消解风险。该模式不仅为非遗传承开辟了新赛道,也为全球范围内传统文化数字化保护提供了可借鉴的中国经验和方案参照。

参考文献

[1] 何维,汪振城.网络微短剧与文旅深度融合发展路径探索[J].中国广播电视学刊,2025(03).

[2] “跟着微短剧去旅行”创作计划第五批推荐剧目发布[EB/OL].国家广播电视总局官网,2024-12-05.

https://www.nrta.gov.cn/art/2024/12/5/art_114_69754.html.

[3] 赋能非遗文化传播 “微短剧里看非遗”创作计划正式启动[EB/OL].国家广播电视总局官网,2025-01-11.

https://www.nrta.gov.cn/art/2025/1/11/art_114_70005.html.

[4] 《中国网络视听发展研究报告(2025)》在蓉发布[EB/OL].光明网,2025-03-26.

https://topics.gmw.cn/2025-03/26/content_37931396.htm.

[5] 听说年轻人在学一种很“新”的技能![EB/OL].新华社新媒体,2023-08-29.

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1775554415091275535&wfr=spider&for=pc.

[6] 陈颖清.悬疑类剧情片中的多线叙事研究[D].北京:中国传媒大学,2024.

[7] 梁本彬,石春让.《中国崛起》的混合叙事书写及其效果[J].重庆第二师范学院学报,2024(06).

[8] 列夫·马诺维奇.新媒体的语言[M].车琳,译.贵州:贵州人民出版社,2020.

来源 | 《融媒》2025年第10期

作者 | 陈静,重庆师范大学新闻与传媒学院副教授;张家冯,重庆师范大学新闻与传媒学院硕士研究生。