互动仪式链视域下ReelShort微短剧文化出海的社群互动与情感传播的动力机制研究

摘要 :在数字技术与全球传播平台高度互联的背景下,微短剧作为融合叙事创新、情感表达与算法驱动的文化产品,正逐渐成为文化出海战略与跨文化认同的重要支点。本文以ReelShort为例,结合互动仪式链

与符号资本理论,通过对YouTube官方账号评论语料的文本挖掘,探讨跨文化语境下社群互动、符号资本与情感能量的动态关联。研究发现,ReelShort借助评论区社群互动实现情感传播,推动符号资本生成与流动,并促使用户产生平台迁移行为,整体呈现螺旋式循环机制:用户在虚拟共在中确立社群边界;持续互动强化共同焦点与共享情感;情绪感染与符号生成增强群体凝聚力;在情感能量、符号资本与算法推荐的协同作用下,实现从YouTube向ReelShort的消费闭环;符号资本作为情感沉淀与社群记忆,为后续互动奠定更高起点,推动社群迭代与扩张。本文揭示了微短剧跨文化传播机制中的情绪动因,为中国数字内容国际化提供理论参考与实践启示。

关键词 符号资本 情感能量 微短剧 ReelShort 文化出海

本文引用格式参考:[1]庞华,朱玉廷,薛英杰.从虚拟共在到情感能量:互动仪式链视域下ReelShort微短剧文化出海的社群互动与情感传播的动力机制研究[J/OL].新媒体与社会,1-18[2025-10-13].https://link.cnki.net/urlid/cn.20250917.1133.002.

一 引言

长期以来,“出海”被视为以提升国家文化软实力为目标、主要由官方媒体推动的文化传播战略[1]。然而,随着全球化与数字化浪潮的叠加,文化交流的主体格局与传播逻辑正在重塑。中共二十大报告明确提出“加快构建中国话语体系,提升国际传播能力”,为数字平台与内容创新提供了政策支持与发展方向。在此背景下,越来越多的非官方主体与市场力量积极参与文化传播,推动文化出海呈现出去中心化与多元化的新趋势。这一转型促使文化传播从单向国家叙事向“平台—用户”共建模式演化,为数字文化产品在跨文化语境中实现创新表达与情感共鸣创造了条件。

作为兼具短视频轻量化与连续性叙事优势的新兴内容形态,微短剧凭借篇幅精简、节奏紧凑、情节高反转等叙事特征,高度契合全球用户碎片化媒介消费习惯,迅速崛起为中国数字文化出海的重要力量。截至2024年,中国微短剧市场规模已突破515亿元,并在国际市场上展现出强劲潜力。2022年8月,“中文在线”旗下Crazy Maple Studio(枫叶互动)推出面向海外市场的微短剧流媒体平台ReelShort。该平台通过引入欧美演员阵容和在地文化元素,结合中国成熟的“爽感叙事”模式,形成独具特色的“中西杂糅”风格,并借助YouTube、TikTok等社交平台精准触达用户,实现了跨文化语境中的叙事创新和营销突破。自上线以来,ReelShort曾多次登顶iOS应用下载榜,并于2023年10月实现单月下载量225万次,成为中国微短剧出海模式创新的标志性案例。

ReelShort平台未内置互动功能,通过“本土模式+海外内容+社媒营销”的跨平台传播链,将受众情绪流动、反馈表达与社群凝聚有效引导至YouTube、TikTok等社交媒体矩阵,形成微短剧传播生态中的关键互动节点。在数字化场域中,受众不再被动接受信息,而是主动参与内容阐释与意义建构,形成高黏性互动网络。随着剧情张力不断激发受众情绪体验,用户在评论区达成的即时情绪共鸣,逐渐沉淀为具备社群认同感的符号体系,强化受众间情感纽带,推动跨文化语境下的符号创新与意义协商,实现微短剧情感可及性与文化接受度的双重提升。因此,社交媒体互动区不仅是ReelShort拓展国际市场的辅助渠道,更是构建跨文化情感联结与价值认同的重要枢纽,为理解数字媒介环境中的情绪动员、社群形成与符号流通提供独特视角。

在此背景下,本文基于互动仪式链理论,引入符号资本理论作为补充,以ReelShort为典型案例,探究其在社交媒体平台中的社群互动与情感传播机制。通过对YouTube平台上ReelShort官方账号视频评论的文本挖掘与分析,本文揭示其在跨文化传播与在地化叙事中的互动模式与情感动力机制,勾勒社群互动、符号建构与情感动态之间的逻辑关联,为构建更具解释力的中国数字内容出海策略提供理论支持与实践借鉴。本研究不仅拓展了互动仪式链理论在数字文化产品研究中的适用性边界,也深化了对全球文化互动日益情感化与媒介化趋势的理解,阐明个体如何借助社交互动与情感共享影响群体文化认知与行为路径。

二 文献综述与理论基础

(一)互动仪式链:社群互动与情感能量的生成模型

美国社会学家兰德尔· 柯林斯(Randall Collins)提出的互动仪式链理论(Interaction Ritual Chain Theory),为理解数字媒介语境下的受众行为提供了理论基础。该理论强调,个体社会行为嵌入于具体情境之中,通过微观层面互动行为的链式延展,形成情感传递与社会凝聚的动态机制[2]。互动仪式的成功依赖四项基本条件:身体共在、局外人排除、共同关注焦点以及共享情感状态,其核心产出包括个体情感能量(emotional energy)、群体团结(group solidarity)、群体符号(symbols of social relationship)与集体道德感(feelings of morality)。这种互动涉及资本和能量的投入,当个体被互动场景吸引时,会在文化资本和情感能量上获得回报。情感能量作为这一过程的核心驱动力,反映了个体希望通过参与互动建立归属感和社会联系的需求[3]。

在数字媒介环境中,评论互动构建了超越物理时空的虚拟互动仪式。受众通过文字、表情、点赞与回复等数字化实践形成“符号化身体”,在共同的评论场域中实现虚拟共在,并借兴趣选择与算法推荐排除局外干扰,聚焦共同关注点与共享情感体验,沉浸式观剧与互动循环强化了情感能量的积累。观众在互动中对剧情进行再解读与符号化赋义,共同建构微短剧叙事意义。这种去中心化的参与模式促生以内容为核心的“趣缘社群”,社群内部涌现情感共鸣、社会凝聚力与符号依赖。随着互动强化,用户表现出集体情感兴奋,并转化为平台黏性与持续参与。在此机制下,微短剧跨文化传播不再是单向输出,而是通过互动仪式生成情感能量、共建社群,实现叙事文本与文化符号的再编码与意义重构,推动跨文化传播从单向传递向双向协同转化。

(二)符号资本:情绪驱动下微短剧的跨文化传播

符号资本理论(Symbolic Capital Theory)源于布尔迪厄(Pierre Bourdieu)的资本框架,是社会认同与象征性权威在文化场域(field)中积累和流通的重要机制。符号资本区别于经济资本、文化资本和社会资本,核心在于对文化符号、声望、合法性的象征性赋值及认可,它通过特定场域中的惯习(habitus)和象征性劳动(symbolic labour)得以建构与维系[4]。在数字媒介生态下,平台算法、用户互动与社群规则构成符号资本合法化与扩散的媒介逻辑,使受众在情绪表达、内容参与和社群互动中实现符号资本的生成与转化[5]。互动仪式中,除了情感能量的积累外,符号资本交换亦构成核心机制。个体通过交谈记忆、语言风格、知识专长等资源,建立与他人符号资本的匹配与互动,从而获得更高的情感满足[6]。

微短剧作为高度浓缩的视觉文化产品,通过紧凑叙事与情绪张力激发受众即时反应。受众不仅是内容接收者,更是符号创造者和意义赋予者,他们通过符号化表达与情绪共鸣,对媒介内容进行认知、情感与意义的协商性重构,实现符号资本的增值与流动[7]。尽管现有研究已为符号资本理论提供了多元化的应用场域,但仍存在显著局限。其一,多聚焦体育明星、教育政策等制度化或宏观结构场域,对数字平台语境下符号资本的动态生成关注不足;其二,强调符号资本的既定效能与宏观权力,而忽视受众在微观互动中如何依托情绪驱动实现符号再编码与意义协商,主动建构社群身份并加速符号资本积累与转化。

(三)ReelShort微短剧的流量迁移:“内容—情感—平台”协同机制

在全球文化交流加速的背景下,中国对外文化传播逐渐从单向输出,转向兼顾受众契合与数字传播的新范式。影视作品作为文化出海的重要载体,通过内容创新、产业协同与跨文化合作形成多样化路径。2024年,中国影视剧集出口额已占节目出口总额六成以上[8]。然而,传统依赖“鹦鹉模式”的译制输出,由于文化背景、价值观及叙事习惯差异,导致海外受众理解障碍与认同缺失,显现明显的“文化折扣”[9]。微短剧作为文化出海的重要载体,通过短时长、高密度叙事与快节奏冲突设计,聚焦共通情感与基本欲望,实现“本土模式、海外内容”的跨文化传播策略,有效降低文化折扣并激发全球受众的情感共鸣[10]。

在叙事策略上,ReelShort微短剧融合中国成熟母本与西方奇幻元素,通过全球化选角与本地化制作,兼顾内容创新与受众认同,显著提升情绪参与度和跨文化吸引力[11]。在平台运营上,数字平台为微短剧提供了情绪与符号交互的场域,YouTube等平台作为内容预热和社群聚合的前端渠道,通过评论区互动与短视频内容激发用户情感表达与符号互动,用户讨论反哺平台消费行为,形成“内容—情感—平台”协同机制,推动社群情感能量积累与文化认同再构建,实现从“内容中心”向“情感驱动”的跨文化互动体验。尽管ReelShort的传播实践已展现出高度创新性,但学界对其研究仍主要聚焦内容设计、叙事策略和产业模式等宏观或符号层面,缺乏对其跨平台社群互动、符号资本生成和情感传播动力的系统化探讨。因此,本研究结合符号资本理论与互动仪式链视角,系统梳理ReelShort模式下微短剧跨文化传播的社群互动模式与情感驱动机制,旨在丰富跨文化传播理论内涵,并为中国文化产品的全球化布局与数字平台运营策略提供理论支持与实践参考。

三 研究设计

基于上述讨论,本研究策略如下:首先,系统采集ReelShort平台视频内容,结合微短剧类型特征归纳其主题分布与叙事模式,据此选出具有代表性的视频样本作为评论分析样本;其次,运用文本挖掘技术对评论样本进行多维剖析,揭示海外受众在数字空间中所构建的社群互动仪式,探讨受众如何通过情绪表达与互动行为实现符号资本生成、积累与转化;最后,构建ReelShort微短剧文化出海的情感传播动力机制,勾勒社群互动、情绪能量与符号资本三者间的逻辑关联。

(一)研究样本与数据来源

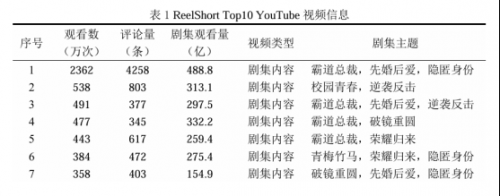

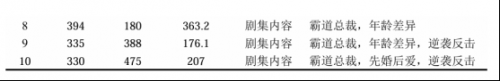

YouTube作为ReelShort进行社交媒体引流与受众互动的核心平台之一,承载了大部分剧集内容与用户反馈。截至2025年8月,ReelShort官方YouTube账号已发布视频内容2243条,订阅用户数达796万。为保证样本的代表性与评论数据的丰富性,本研究按“最热门”排序,将YouTube官方频道中位列前10的视频作为初选样本。

在主题分类环节,依据微短剧常见叙事类型,结合视频自带标签、剧集信息及研究者观察,对样本内容实施多维主题标注。(具体分类结果见表1)。综合表1分析,ReelShort在YouTube平台发布视频呈现两项显著特征:(1)内容发布策略以免费剧集为主,旨在降低观看门槛并最大化吸引潜在用户;(2)剧集主题高度集中于“霸道总裁”“逆袭反击”等模式化爽点叙事结构,通过强化情节冲突与情感张力,有效契合受众心理预期。

在样本选择过程中,兼顾视频代表性与评论文本的可操作性,本研究综合考量观看次数、评论总量及剧集整体热度等多维指标,最终选取“视频1”作为核心分析样本。该视频在情感动员及用户互动方面表现突出,具备较高的互动仪式分析价值。

(二)数据采集与分析方法

采用Python编程环境调用YouTube Data API v3接口,爬取目标视频评论区全部可见评论。为确保研究数据与海外受众的情感表达高度契合,在数据清洗阶段严格执行两项标准:(1)剔除与剧集内容无关的信息噪音,包括广告推送、外部链接及商业推广等内容;(2)人工识别并去除所有中文评论,以最大限度降低母语语境干扰,保持跨文化语料的纯粹性。同时,考虑到用户在互动仪式中的真实情感表达,本研究完整保留评论中非标准拼写、重复字母及情绪符号,以尽可能捕捉用户原生化的情绪张力。最终获得3986条有效评论,为后续分析奠定坚实基础。

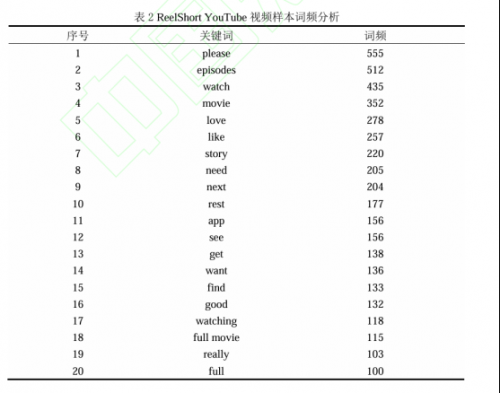

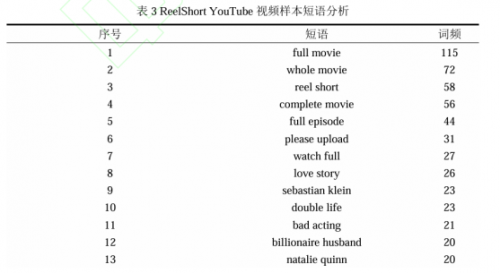

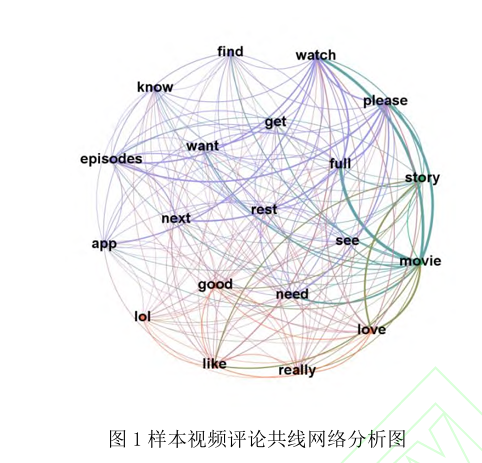

为系统揭示ReelShort微短剧受众的互动模式、情感结构及跨平台迁移特征,本研究构建了多维度分析路径:首先,结合Python文本处理技术与jieba分词工具,选用NLTK库进行分词及停用词过滤,建立定制化停用词表与专有名词表,以优化分词精度与高频词识别效果,从而提炼受众关注的叙事元素和情感焦点。并选取前20个高频词构建共现矩阵,直观呈现评论区互动中的自然聚类与讨论网络结构。其次,采用TextBlob进行初步情感极性分类,并结合人工标注校正情绪极性,将表情符号、标点符号等情绪标识纳入分析体系,以测量互动仪式的情感强度。最后,分析Top 10视频的评论互动量与剧集观看量之间的相关性,检验社群互动参与度对观影行为的转化效应,探索情感传播在社交媒体平台与观影平台之间实现用户迁移的动力机制。

四 社群互动模式:ReelShort微短剧的情绪链条与符号资本

(一)虚拟共在的情境共构与社群边界生成

1.虚拟共在:异步评论行为与虚拟同步的实现

传统互动仪式强调身体共在作为情感联结与仪式生成的前提,而在数字媒介环境中,这一条件被转化为“虚拟共在”。麦克卢汉提出“媒介即人的延伸”,在YouTube平台上,受众通过移动终端与虚拟ID实现“数字身体”的在场,并借助文字、符号、表情及点赞等形式,将个人注意力与情绪投射至数字空间。实时显示的观看人数及累积评论列表强化了“他者同在”的感知,使异步互动获得情感连带效应,形成虚拟共在的仪式场域。本研究所分析的样本视频发布于一年前,发布时累计获得评论3638条,其中单条评论最高回复数达773次。受众评论发布时间跨度广泛,自视频发布初期至数据采集前最后一小时均持续涌现新的评论。尽管评论产生于异步的物理时空,但文字、符号及表情的交互赋予了情绪与注意力以虚拟同步的可能,从而满足互动仪式链中“群体聚集”的核心条件。

2.社群边界:多重屏障与符号资本的作用

在数字化互动仪式中,排除“局外人”是群体认同与情感能量生成的核心前提。ReelShort借助三重递进式屏障系统化塑造评论区社群边界。首层为算法推荐屏障,YouTube平台依据受众历史行为与偏好进行精准推送,使未接触微短剧体裁的观众自然被排除于互动核心之外。次层为兴趣选择屏障,受众在接收到推荐信息后,仍需自主决定是否点击观看并参与评论互动。此过程中,题材偏好、封面设计及标题信息成为文化触发节点,彰显受众选择性参与在社群边界建构中的作用。第三层为符号资本屏障,评论语料普遍高度语境化,不仅包含剧情梗概(“contract marriage”)、角色名称(“Sebastian”)及类型标签(“Boss Romance”),更融合中西叙事元素(“It’s like Chinese European fusion cooking”)与俚语的情感强化表达(“OMG the chemistry is INSANE!!”),形成文化与符号门槛,有效阻隔未具备相应文化知识的局外人介入互动。在“算法—兴趣—符号”三重屏障的协同作用下,评论区完成了“局内人”筛选与初步符号资本积累。受众通过语言实践与互动行为获取可识别的社群身份,评论内容构成象征性资本,成为群体内部认可与情感联结的关键资源。

个体在虚拟身份的匿名状态下参与文化认同实践,暂时脱离现实社会身份与地理限制,实现高度自主且持续地参与。身份自由度与符号资本的相互作用,使群体在排除局外人的同时,维持稳定的社群边界与情感连带。受众通过共通语言、文化符号和互动行为形成紧密的情感网络,强化了社群的交流与互动。

(二)共同焦点驱动的符号流动与共享情感

1.共同焦点:完整剧集需求与符号资本流动

柯林斯指出,群体间的相互关注与情感连带是互动仪式的核心机制[2]。在ReelShort评论区,受众互动高度围绕剧集内容及完整观看需求展开。词频分析显示,“please”“need”“next”“full movie”“episodes”等词汇的高频出现,反映了观众对剧集全貌的迫切渴求;而“story”“love”“like”“good”等词则体现了对剧情细节及个人情感的关注。这种共识不仅引导情感投入,也为符号资本的生成与流通提供基础。观众将个人需求、剧情理解及情感表达嵌入公共讨论空间,既强化既有符号资本,又通过创意性表达生成新的符号资本,为后续互动仪式提供“神秘物”,维持评论区持续的关注与参与。

进一步分析高频短语,“whole movie”“complete movie”等对完整剧集的强调,与“Sebastian Klein”“love story”“Natalie Quinn”等核心剧情元素的重复出现,共同构成受众的关注域。这些高频符号不仅是讨论触点,也承载着符号资本的生成与流动。围绕“Sebastian Klein”“Natalie Quinn”的剧情展开讨论,观众通过情绪投入与观点交换增强自身可见度,同时通过认同和回应实现符号资本的累积;而“love story”或“complete movie”的重复提及,则强化了群体对情感线索和叙事完整性的共识,使社群成员在共享焦点的互动中获得身份认同。

2.共享情感:情绪符号互动与幽默共情体验

共同焦点进一步催化了共享情感的生成。情感连带是互动仪式的关键过程,推动了群体团结与情感能量的生成。评论中表情符号评论占比53.2%,感叹号评论占比37.2%,且常见两类符号叠加使用以强化情感表达。表情符号与感叹号作为强烈情感的载体,弥补了文本交流中语调和肢体表现的缺失,通过夸张化的视觉表达实现情感共享,显著增强群体成员间的关注与共鸣,成为维系互动仪式持续运作的关键媒介。

进一步分析可见,评论区呈现出典型的“吐槽式参与”矛盾情感。高频短语如“bad acting”(第11位)显示出对演技的负面共识,而“love story”(第8位)、“beautiful story”(第15位)以及“can’t stop”(第18位)等正向评价及持续观看表达,则揭示了受众“边吐槽边沉迷”的复杂心理。诸如“It’s so bad but I can’t stop watching”的自嘲与调侃型评论,通过幽默与反讽实现情绪宣泄,在群体中建立高度共鸣的共享情感状态。反讽与沉浸并存的情感实践,强化了群体凝聚力及互动连续性。

共同焦点的确立引导情绪投入与符号生产,符号资本的流动又反作用于群体情感的强化与认同的形成,从而构建出兼具排他性、高度共鸣及跨文化适应性的情感文化。高频词汇成为讨论触点,也承载符号资本的生成与流通。受众通过符号化语言对剧集内容进行重组与表达,强化叙事认同并形成价值共识,使异质文化元素自然融入群体讨论。情绪符号的高频使用,实现情感宣泄、幽默共情与沉浸体验叠加,维系虚拟仪式运转。

(三)从符号资本到情感能量的效能转化

1.符号资本:群体符号的聚合与平台迁移路径

符号资本是群体文化核心的象征资源,是群体互动中积累的、能够区隔内外部成员的认同性资产。群体符号作为互动仪式的关键产物,是群体共同经历情绪高涨瞬间所沉淀的象征物,承载的情感记忆与文化意义构成了强化群体凝聚力的重要纽带[2]。ReelShort YouTube评论区的高频互动催生了独特的“群体语言体系”,评论话语、表情符号与叙事标签逐渐构成了一套具有排他性的文化符码。这些符码在社群内不断被引用、模仿与再生产,继而转化为兼具情感与文化双重价值的符号资本。

观众围绕剧中人物和情节创造了高度情绪化的标签化表达。例如,男主“Sebastian”的复杂人格通过“Sebastard Klein”或“Sebastard De-Klein”等昵称被凝练为可供戏谑的文化符号;反复出现的剧情元素“Drowning in Debt”成为回应新观众提问的固定“暗号”,构筑了社群内部的默契与边界;而“ We are all here for the same reason”类评论则直接宣示了群体身份的共识。这些标签在频繁的互动中获得象征意义,受众对其运用与理解能力本身便是一种象征性资源,成为用户在话语体系中获取认同与话语权的重要资本,推动群体团结与情绪共鸣的生成。

此外,语义共现网络揭示了高频符号在社群中的结构性运作。以“watch”“movie”“story”“love”“full”“please”为核心节点的链状网络,映射了观众从观看短视频片段到符号生产、再到平台迁移的递进式心理与行为路径:首先,通过观看短视频片段进入叙事场域;随后,借助评论区与其他用户交流观剧体验和角色感受,在这一过程中不断生成并强化完整剧集需求的文化符号;符号创造与情绪表达相互叠加,催生出稳定的群体团结,促使用户不断参与互动和话语生产,最终产生平台迁移的心理动机。

2.情感能量:积极情感积累与平台迁移动力

柯林斯强调,情感不仅是互动仪式链的核心要素,也是其关键结果。个体参与互动仪式的根本动力在于情感能量的获取与积累[2]。在ReelShort微短剧传播中,YouTube评论区成为受众情感能量沉淀与放大的重要场域。观众通过情感表达不断强化情绪感染,从而推动跨平台的迁移与消费行为。在样本数据中,评论区呈现出以积极情绪为主的互动氛围。用户频繁使用“love it”“amazing”“beautiful”“addicted”“hooked”“great chemistry”等高唤醒词汇,并辅以心形、笑脸等视觉符号,打造出浓烈的情绪氛围与高度沉浸感。用户通过评论互动建构的情绪共鸣网络,不仅强化了集体观看体验,也促使用户在情感层面建立归属感与认同感,从而推动持续地参与行为。

准社会交往理论(Para-social Interaction)为情感能量提供了坚实解释框架。准社会交往指受众与媒体人格之间所形成的类友谊的心理联结[12]。受众通过媒介与演员、角色形成拟似关系,在评论区中互动延伸出“次级准社会交往”,用户在小屏媒介情境下强化参与感与临场感,构建出一种心理上的“接近性”[13]。例如“Natalie should hug him”将虚构角色视为真实对象进行情感建议,“Anyone from the Philippines here”的身份宣告与互动呼吁。这类社群互动不仅增加了观众的参与意愿,还推动了符号资本的生成,使观剧体验从单向接收转变为协同建构的情感盛宴。

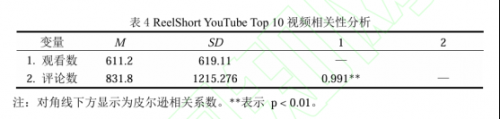

情感能量的积累在用户黏性与内容传播上有明确体现:样本视频总回复数达1680条,总点赞数高达45821次,表明受众在观看时进行情感投入,在观看后持续通过评论、点赞的互动行为延续情绪联结。皮尔逊相关性分析(r = 0.991, p < 0.01)(见表4)进一步证明了情感能量与内容传播力之间的高度正相关。这种情绪驱动机制解释了观众跨平台迁移行为背后的心理逻辑:观众在YouTube评论区积累的高能量情绪体验,使他们主动寻求剧情延伸和完整观看体验,从而迁移至ReelShort平台完成消费闭环。评论区中“ I need the complete movie, I've watched each and every post.”获得490条回复,如“You can watch it on the app”“What app I can watch this movie”等评论清晰展现出情绪驱动下的消费需求。这类高频需求信号会被平台算法捕捉并加大呈现权重。除ReelShort附带的链接跳转外,受众在高频社群互动中还会自发互助,提供完整的观看路径,最终推动用户从YouTube短片段观看向ReelShort完整剧集消费的跃迁。跨平台迁移由情绪共鸣、符号资本与算法推荐的联合作用驱动,构成数字化语境中互动仪式链最直观的结果,印证情感能量在媒介传播与用户行为演化中的核心作用。

五 情感传播动力机制:YouTube互动仪式驱动“情绪—符号”循环

(一)理论模型初步整合

在数字短剧社群中,观众的参与行为并非观看与评论的简单叠加,而呈现为情绪驱动、符号累积与行为迁移构成的连续生成过程。结合互动仪式链理论(Interaction Ritual Chain Theory)与符号资本理论(Symbolic Capital Theory),可将社群互动机制初步建构为一个“情绪—符号—情绪”的闭环模型。

首先,互动仪式链揭示了社群互动中情感能量的动态累积机制。基于系统论(Systems Theory)与过程哲学(Process Philosophy),任何动力系统均处于动态平衡与周期性流变之中。作为个体心理动力核心的情感能量,同样遵循此规律:随着互动仪式的衰减及个体资源的消耗,其强度经历由低至高、由盛而衰的自然循环。观众在观看完剧集后,由于内容输入中断,情感能量从高点回落,但此时能量状态已不同于初始水平。受微短剧内容感染,观众往往主动寻求类似作品,从而触发新一轮情感能量的积累与循环。

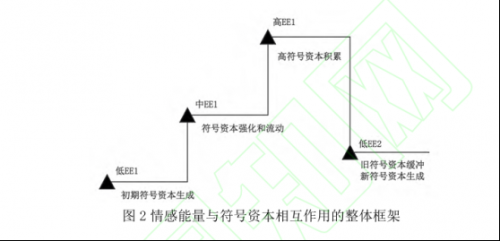

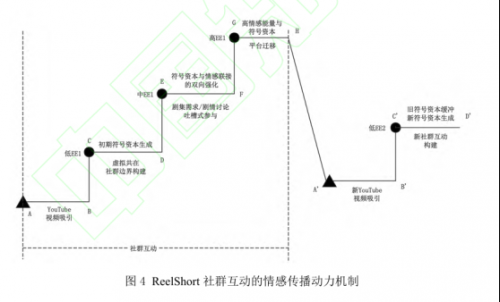

其次,符号资本理论为该循环机制提供了分层节点。初期符号资本通过构建排除局外人的互动场域,使低能量状态的观众聚集互动,激发情绪跃升;在互动过程中,符号资本持续生成与流动;在情绪能量与符号资本的双向作用下,观众逐步达成高能量—高符号资本的集聚状态。当能量循环结束时,在符号资本的缓冲与累积作用下,使情感能量基线螺旋式提升,为新一轮互动循环提供更高起点。该研究将情感能量视为纵轴、时间演进为横轴,构建反映情感能量波动与符号资本累积相互作用的总体框架(见图2)。其中,“低EE2”表示经历一轮社群互动后,下一轮启动时所具备的最低情感能量水平。

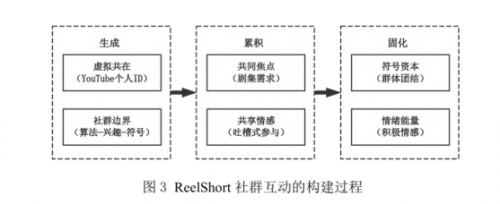

(二)社群互动中情感能量的动力机制

基于之前的样本视频分析,将ReelShort微短剧的社群互动划分为三个阶段(见图3):第一阶段:ReelShort以快节奏、强情节的微短剧形式,通过核心叙事母题(“霸道总裁”“逆袭反击”等)精准触发人类共有的情感诉求,借助YouTube平台开展社交媒体营销,受众通过虚拟身份在评论互动中实现虚拟共在,并在“算法—兴趣—符号”三重屏障协同作用下完成“局内人”筛选。第二阶段:随着观众参与评论、点赞及表情符号互动,情绪能量迅速累积,形成对完整剧集及内容的共同关注焦点,在共同焦点与剧集内容的作用下,观众产生“吐槽式参与”的矛盾情感。第三阶段:文化符号与情感共鸣的叠加效应最终催生稳定的群体团结与高能量的积极情绪,推动用户持续参与互动和话语生产。

综上可见,社交媒体在情绪传播中发挥着关键作用:平台内容刺激了群体的网络化聚合与行为表达,群体内部互动的深度则决定了符号语言使用的丰富程度与情感能量积累的强度,直接影响受众对完整剧集平台的需求。因此,若将实证分析中的群体具体行为代入图3所示的“情感能量—符号资本”互动框架,便可进一步构建ReelShort社群互动的情感传播动力机制,实现对社群互动、情感链接与符号资本间逻辑关系的系统阐释,并最终揭示从YouTube短视频观看到ReelShort完整剧集消费的行为迁移路径(见图4)

该模型概括了ReelShort基于社群互动的情感传播与符号资本生成的动力机制,涵盖从A至H的情感能量积累与符号资本流转的八个节点,以及旧内容结束到新内容输入的A’至D’四个节点。其中,B-C、D-E、F-G三个阶段体现情感能量的积累与符号生成,是最终付诸行动的中间过程。在A-B段,受众在算法推荐引导下偶然接触YouTube上的ReelShort引流视频,此时处于低情感能量状态。微短剧的爽感叙事满足其情绪宣泄与娱乐需求,平台技术支持社群构建,用户凭剧情兴趣与虚拟身份进入互动空间,通过点赞、回复等行为实现虚拟共在,并围绕剧情梗概、角色名称等符号生成初始符号资本,形成排他性社群边界和松散互动网络,即B-C段。随着情绪能量积累,内容张力促使用户深入评论互动,持续创造新符号资本,围绕完整剧集形成共同关注焦点,其中“It’s so bad but I can’t stop watching”类吐槽式参与强化群体共鸣。情感共振与符号生成叠加驱动虚拟互动仪式链高效运转,加速社群凝聚力生成,即D-E段。最终,高情绪能量与符号互动构建稳定社群场域,“I need the complete movie”类需求评论成为互动核心,同时“You can watch it on the app”类话语在算法推荐作用下强化用户迁移,引导注意力与消费从YouTube向ReelShort闭环,即F-G段。随着剧情完结或话题衰退,用户情绪沉降、互动减少,回归低能量状态,即H-A’段。符号资本作为情感认同与社群关系沉淀,发挥缓冲与储备作用,使情感基线高于初始水平(低EE2 > 低EE1),为新一轮互动仪式提供潜在动能。新剧上线时,用户携符号资本与参与惯性,迅速重启情绪流转与社群建构,进入下一次的社群互动与情绪积累。

情绪流转远非模型所示的泾渭分明,而是一个持续“生成—消解—重构”的动态过程。观众在观看微短剧并参与评论互动时,情绪并非总沿满足与共鸣发展,可能因剧情、表演或社群氛围产生反感与疏离而选择退出。此外,长期沉浸于高频虚拟社交与快感叙事带来的刺激,也可能引发虚无感与疲惫感,削弱参与意愿。因此,情绪能量的流动既有高峰的兴奋与归属,也包含冷却与退出的瞬间,使社群建构充满不确定性。在快速网络化的社会中,个人认同与群体认知不断重组,互动仪式链中的情感能量与人际结构高度流动,为社群形成、维系及跨平台迁移提供持续驱动力。

六 结语

本研究以互动仪式链理论为分析框架,结合符号资本理论,系统探讨了ReelShort微短剧的社群互动机制及情绪传播逻辑。通过对YouTube评论语料的文本挖掘,揭示了算法推荐、剧情张力与平台技术支持共同作用下的社群构建路径,阐明了评论互动过程中符号资本如何生成与流动,从而为社群凝聚力与用户消费迁移提供结构性支撑。在此基础上,研究整合互动仪式链与符号资本视角,提出“情绪—符号”循环系统,完整描绘了社群互动、情绪能量与符号资本三者之间的动态关联。

研究发现,ReelShort微短剧的情绪传播呈现螺旋式循环特征:用户在算法驱动下偶然进入低情绪能量场域,经由点赞、评论、表情互动等行为逐步累积情绪能量与符号资本,形成排他性社群边界与多层次情感认同;随着剧情张力与互动频率提升,情绪共振与符号创新驱动注意力跨平台流转,推动消费闭环的建立。即便剧情完结导致热度回落,符号资本仍作为情感沉淀和社群记忆,使用户情绪基线高于初始水平,从而为后续互动仪式提供更高起点,促使社群在循环中实现迭代与扩展。理论上,本研究通过整合互动仪式链的能量动态模型与符号资本的资源逻辑,提出了理解数字平台情感传播的创新框架。情绪能量不仅是社群运作的核心驱动力,还在符号资本的调控与沉淀下促进了社群的持久性与再生产。实践上,本研究揭示了符号表达、用户互动与情绪感染之间的协同机制,为短视频平台和微短剧行业在内容策划、用户运营及商业模式创新方面提供了理论参考。

本研究仍然存在局限性,受制于平台数据获取条件,对受众互动行为与消费转化的关联仅作初步探讨,尚未全面揭示情感认同到消费决策的关键路径。未来研究可通过长期追踪与深度访谈进一步补充。其次,研究语料主要来源于英文社交媒体,以ReelShort为典型案例,难以充分反映全球多元市场的情感互动模式,后续研究可纳入更多平台和剧集类型,以增强结论的普适性。最后,评论数据本身具有主观性和平台偏向性,未来可结合问卷调查、实验研究等方法交叉验证,以提升研究的可信度与解释力。

ReelShort的全球化探索表明,中国微短剧出海可通过普适性的情感共鸣建立受众联系,进而实现模式输出与文化渗透的渐进转化。这一经验凸显了在高度媒介化的全球传播格局下,情感可及性优先于文化纯粹性。未来的核心挑战在于如何将中国文化的精神内核与叙事智慧有机融入情感传播模式,在尊重受众需求与实现商业价值之间找到平衡,从而推动中国故事的模式化讲述,达成文化影响力与商业成功的协同发展。

基金项目:国家社会科学基金后期资助一般项目:“短视频场域下青年政治认同的驱动机理研究”(项目编号:24FXWB042);天津市教委社会科学重大项目:“面向中国式现代化的国际传播人才培养体系创新与实践路径研究”(项目编号:2025JWZD-GJ26);天津大学学科交叉中心2025年度新兴方向培育专项:“国际传播效果测评与智能决策支持”。

庞华,天津大学新媒体与传播学院教授,博士生导师;朱玉廷,天津大学新媒体与传播学院新闻传播学硕士研究生。薛英杰,通讯作者,南开大学文学院副教授,硕士生导师。