普法“上新”:微短剧里的创与破

《法治宣传教育法》自2025年11月1日起施行。作为一部基础性法律,《法治宣传教育法》总结了全民普法四十年的实践经验,以法治方式推动和保障新时代法治宣传教育工作守正创新、提质增效、全面发展。

四十年来,随着普法形式的不断发展:讲座、宣传册、广播节目,乃至线上课程和微信公众号……每一种方式都在努力让法律知识被更多人理解和掌握。这些传统的普法手段以系统、严谨、权威的底色,为人们提供了可靠的法律参考,也奠定了社会秩序的基础。它们像稳固的桥梁,让法律与公众之间建立起信赖联系。

如今,随着现代生活的节奏变快,以及信息获取方式的改变,人们的注意力变得分散,单纯的法律讲解有时难以充分引发人们的共鸣。在这样的背景下,普法微短剧这一崭新的普法形式应运而生。

让法律走进生活

如果把法律知识比作一座宝库,那么站在门外的人只知道宝库里藏品珍贵,却不知该如何进入宝库。人们对法律知识的需求既零散又具体:生活中遇到劳动合同、保险理赔、交通事故等问题时,希望能够快速找到可行方案。

从受众的角度来看,理想的普法方式应具备三个特质:一是贴近生活,让人们感同身受;二是易于理解,将抽象概念转化为直观情境;三是能够引发情绪共鸣,使法律知识在情感体验中被接受。普法微短剧正是基于这样的出发点而诞生的新型普法形式。它通过短小而完整的剧情,把法律问题嵌入生活场景,让人们在观看故事的过程中自然理解法律原理和适用条件。

举一个简单的例子:在一部涉及邻里纠纷的普法微短剧中,主人公因为停车问题与邻居发生争执。人们会随着剧情的发展了解到相关法律法规如何界定私人财产权利和公共秩序责任。

在这一过程中,法律知识不再是抽象的条文,而是与人物情绪、行为紧密结合的现实体验。人们既被故事情节吸引,也能在潜移默化中掌握实用的法律知识。

人们对故事的记忆远比对枯燥信息的记忆持久。普法微短剧正是利用了这一特点,通过小剧情、小冲突、小反转,让人们在短短几分钟里经历完整情绪曲线,从而形成深刻记忆。相比之下,单纯阅读法条时,人们缺乏情绪共鸣,记忆容易淡化,也难以在真实生活中快速应用。

此外,普法微短剧还让人们成为主动思考者,而不仅仅是被动接受者。观看剧情时,人们会本能地思考“如果是我,我会怎样做?”“这种处理方式是否合法?”……这种代入感促使人们结合自身经验,理解法律在现实生活中的具体实践。

从社会层面来看,普法微短剧的传播方式与现代数字化媒介高度契合。在短视频平台、社交媒体上,人们可以轻松观看、点赞、评论、分享剧情。这种互动和讨论不仅帮助法律知识在观众中扩散,也让普法行为具有社交价值。人们在讨论剧情时,不仅会交换观点,还会结合实际案例延伸思考,从而把法律知识融入日常生活。普法微短剧的这一特质,正是传统普法形式难以达到的。

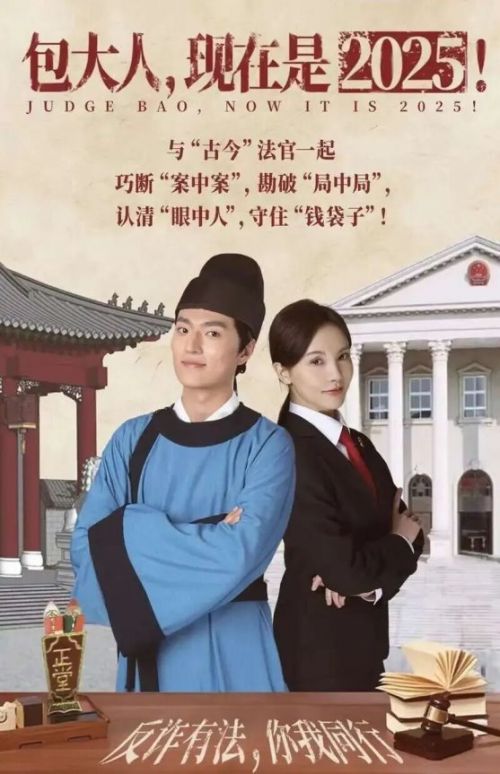

普法微短剧《包大人,现在是2025!》海报(图/最高人民法院网站)

实践案例与启示

目前,对于普法微短剧的探索已经在全国各地展开,并逐渐走向专业化、精品化。最高人民法院新闻局指导的《包大人,现在是2025!》是一部极具代表性的作品,它在剧情中呈现法律议题,既保持了趣味性,又突出了法治精神。这部作品还在中央广播电视总台举办的首届中国微短剧盛典上荣获“年度品质微短剧”。

与此同时,检察系统也在尝试以微短剧的形式进行普法。由最高人民检察院相关部门指导的《石俊峰办案记》,通过讲述石俊峰检察官在处理复杂案件时,如何依法办案,保护社会公正与个体权益,同时融入未成年人保护和公益诉讼等检察特色内容,让人们在紧凑的剧情中了解检察工作背后的法律逻辑。该剧不仅入选国家广播电视总局的“网络视听节目精品创作传播工程”,还获评“2023年度优秀网络微短剧”。

司法行政系统同样在积极推进普法微短剧。以《司法所里的故事》为例,这部普法微短剧以基层司法所为舞台,通过一个个日常化的小案件,营造出“法在身边”的氛围,树立老百姓“知法用法”的意识。该剧入选国家广播电视总局发布的“跟着微短剧来学法”创作计划第三批推荐剧目。

这些案例表明,普法微短剧并非昙花一现,而是正逐步走向成熟。它们的经验启示在于:一方面,要保持专业性,确保剧情与法律知识的合理与准确;另一方面,要注重艺术性和故事性,以人们易于接受的方式讲述法律。这种兼顾“法”与“剧”的创作理念,或许正是未来普法创新的关键所在。

普法微短剧《石俊峰办案记》海报(图/最高人民检察院网站)

未来图景:普法的沉浸式可能

普法微短剧为普法工作带来了新的可能,且未来的发展空间更值得期待。随着人工智能、虚拟现实、增强现实等技术的快速发展,普法微短剧将不再局限于“观看”,而可能会变为一种沉浸式、互动式的法律体验。观众可以在虚拟情境中扮演角色,作出决策,体验不同选择带来的法律后果。这种方式不仅让法律知识变得更直观、生动,也能让观众在体验中强化法治意识,让“学法”变得主动而有趣。

技术之外,跨界合作也将成为普法微短剧发展的重要推动力。法律部门具有权威性与专业性,影视制作机构擅长叙事与创意,短视频平台掌握传播与运营能力,三者联合,不仅能够确保内容的准确性和艺术性,也能通过分众化策略,将不同题材的普法微短剧精准推送给各类人群。

此外,数据驱动的内容优化也将成为常态。通过分析播放量、点赞、评论及观众反馈,创作者可以及时调整剧情设计和知识点呈现,使普法微短剧始终贴合社会热点和公众需求。这意味着普法不再是单向传播,而是形成与受众的互动与共鸣,让法律教育融入日常生活的每一个角落。

总体来看,未来的普法微短剧将是一种集娱乐、教育、互动于一体的创新载体。它不仅能够提升公众对法律的认知,更能在社会层面形成尊法学法守法用法的氛围,让法治精神以更自然、生动的方式深植于每个人的生活。

普法是一项长期而系统的社会工程,它需要与时俱进的方式与载体。回顾过去,从讲座、小册子到电视专题节目,再到今天的普法微短剧,每一次传播方式的更新,都是法律走向大众的一次跨越。可以预见,普法的未来将更有故事、温度和力量。