微短剧的喜与忧

手机屏幕在昏暗的光线下闪烁,一段“赘婿逆袭”的剧情在3分钟内完成了受辱、奇遇、反击的全过程。地铁车厢里,邻座年轻人的脸上,随着剧情的反转,交替着愤懑、快意与满足。这,正是微短剧时代最寻常的图景——它以其雷霆万钧之势,为我们带来了一场酣畅淋漓的“喜”,也埋下了几缕难以言说的“忧”。

喜:庶民的胜利

与情感的即时抚慰

微短剧的“喜”,首先在于它的“草根性”与“即时性”。它打破了传统影视剧高不可攀的门槛,如同一场“庶民的胜利”。任何人,只要有创意、有设备,都能投身其中,用最低的成本讲述一个完整的故事。它为无数怀揣影视梦想的普通人,开辟了一条充满可能性的赛道。

更重要的是,在生活节奏日益加速的今天,微短剧精准地充当了现代人情绪的“解压阀”与“速效药”。通勤的碎片时间、工作的短暂间隙,人们得以迅速抽离现实的疲惫,投入一个充满确定性的世界——在那里,善恶终有报,努力必成功,爱情总能战胜一切。这种“直给”的、高浓度的情感补偿,无疑是一种高效的快乐。它不像长篇剧集那样需要耐心的投入,也不像文艺电影那样要求深刻的思考,它只是简单直接地递上一颗“糖”,瞬间抚平焦虑,带来即刻的爽感。从文化生态上看,它的爆火也催生了新的产业链,创造了就业,甚至成为了一些地方文旅出圈的新引擎,这无疑是其积极的一面。

忧:感官的“通胀”

与思考的“降维”

然而,盛宴之下,必有隐忧。微短剧最大的“忧”,在于它可能引发的感官“通胀”与思考的“降维”。

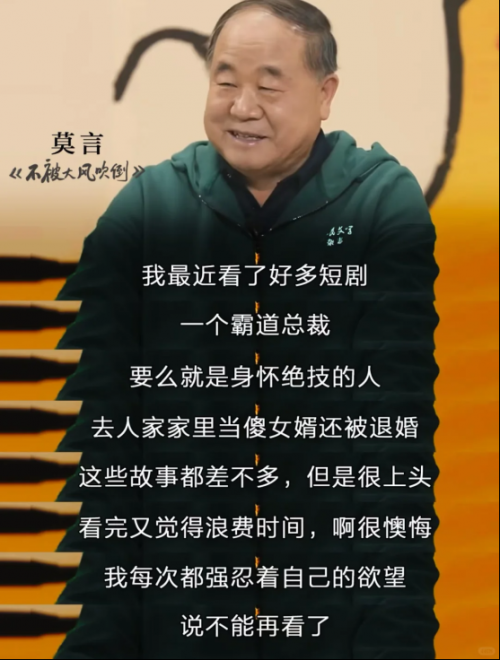

微短剧同质化

当“逆袭”、“打脸”、“甜宠”成为屡试不爽的流量密码,当观众的爽点被无限拔高,我们对于复杂情感和深刻叙事的耐受性,是否会悄然降低?就像习惯了重口味刺激的味蕾,再也难以品尝出清茶的回甘。我们沉浸在一次次廉价的、预设好的胜利中,是否会削弱面对真实世界挫折的勇气与韧性?现实生活充满灰度与延迟满足,而微短剧构建的“黑即白,恨即报”的简单世界,无疑是一种危险的麻醉。

更深的忧虑在于叙事深度的消亡。古典戏剧讲究“起承转合”,伟大文学致力于刻画人性的复杂与矛盾。而在微短剧的流水线上,艺术被简化为公式,情感被量化为数据。一个“黄金三秒”的钩子,一个“每十秒”一个的反转,所有的精心设计都只为了一个目的——留住你,滑向下一集。我们在无尽的“爽点”追逐中,逐渐丧失了品味复杂、接受缓慢、进行深度思考的能力。长此以往,我们消费的将不再是故事,而是纯粹的神经刺激。

未来:

在喧嚣中寻找平衡

微短剧,作为时代应运而生的产物,其本身并无原罪。它的“喜”是真实的市场需求,它的“忧”是必须正视的警示。

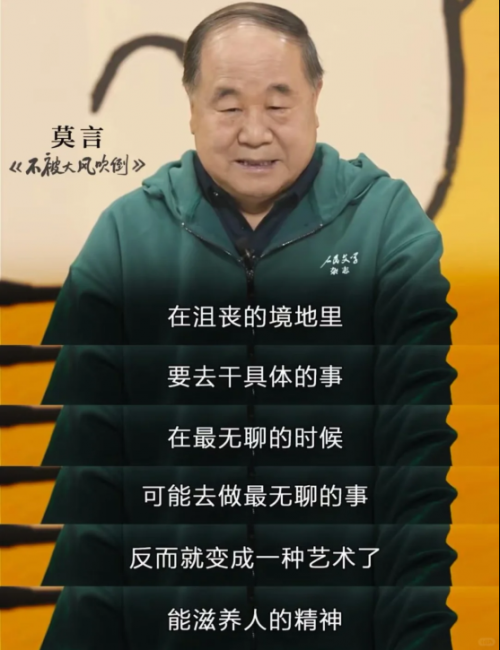

我们不必将其一棒打死,视作洪水猛兽,但也不能沉溺于其创造的浅层快乐而自失清醒。宋话本、元杂剧都曾被视为俗文化,却孕育出后世经典。关键在于,作为创作者,能否在迎合市场与坚守艺术之间找到平衡,尝试在短小的篇幅里注入更多的现实关照与人文温度?而作为观众,我们能否在享受这份“文化快餐”的同时,依然保有对“文学正餐”的食欲与品味,主动为深度阅读和思考留出一片宁静的空间?

或许,微短剧的真正未来,不在于它制造了多少“爆款”,而在于它能否在喧嚣过后,催生出一种既能拥抱快节奏传播,又不放弃精神追求的“新叙事智慧”。在那之前,且让我们在点击下一集之前,多一份自我的警醒:莫让“爽”剧,定义了我们对生活全部的感受与期待。