短剧导演汪帅:短剧绝非昙花一现,观众也不是傻子

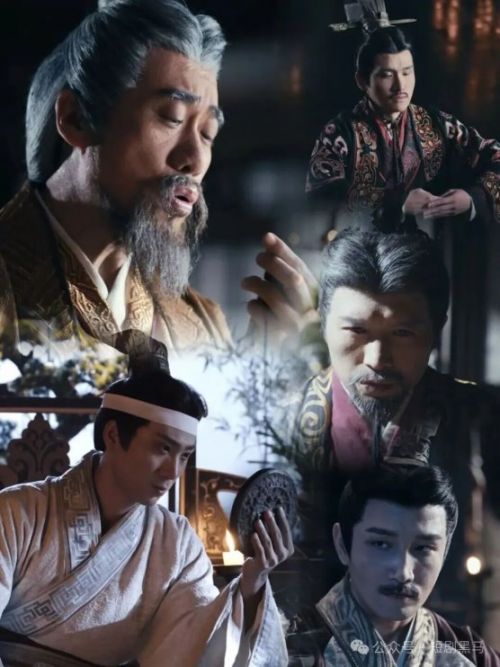

在2023年男频精品短剧的赛道上,《一品布衣》与《冒姓琅琊》是最亮眼的存在。同为厚重质感的历史题材,两部作品不仅拿下了亮眼的市场成绩——前者红果追剧552万,后者斩获176万追剧人次,也以突破短剧套路的叙事、不错质感,打破了行业对男频短剧粗制滥造、只拼情绪流、已完蛋的刻板印象。

而这两部爆款背后,站着一位敢开炮、踏实干活的创作者——导演汪帅。

从上海戏剧学院科班出身,早年一度隐姓埋名做电视剧枪手;错失网大红利后,转身深耕短剧,找到了位置。

他历经内容行业的几轮风口轮转,但他锐气不减,对行业也敢于开炮,守着创作的死理:

“网大没落了就对了,它的分账模式把内容毁了。”

“我不相信短剧观众是傻子,他们看得懂好东西。”

“若只把文字变成画面,短剧还要导演干什么?”

“一个人是秀,一群人才是戏。”

正是这份对内容的执着,让他用长剧思维打磨短剧,让《一品布衣》的小人物觉醒照见大义,让《冒姓琅琊》的历史群像透出宿命感。这位短剧赛道的“破局者”,究竟如何平衡口碑与市场?又为何坚信短剧能摆脱“快餐化”标签、长期存在?

短剧黑马与汪帅对谈了2个小时,以下是他的自述,听汪帅剖开创作与行业的底层逻辑:

01 网大,没了就对了!

刚从上海戏剧学院毕业那会儿,我拍了三部电视剧,都是做枪手。戏是我拍的,署名没我份。

一开始心态特纯粹,年轻嘛,觉得刚入行,有的拍就行。那时大环境跟现在完全不一样,入行太难。现在多好啊,不管是演员还是导演,哪怕不是科班出身,有点天赋、形象或者理想,都能有机会尝试。这就是时代的魅力。

2014年到16年,网络电影真正爆发。

我16年拍过一部网剧。早期网剧跟早期短剧一样,特别粗糙。我们这些传统影视人看了,说实话,瞧不上:这玩意儿怎么拍?

后来才慢慢发现它的潜力。我参与了朱一龙版本的《盗墓笔记·重启》的拍摄,从开机到19年杀青,耗了挺长时间。杀青后,我又连着拍了好几部网络电影,可那会儿市场已经饱和了。后来疫情来了,虽说我还能接到戏拍,但市场已经很艰难了。

我以前会想,要是把19、20年拍的那些网络电影放到15、16年,是不是能更受欢迎?现在想想也未必。不同的时间段都有不同的受众,大家会爱看不一样的内容。今天的短剧市场中观众更成熟了,对精品的要求更高了,也就诞生了更多的精品剧。

说真的,我觉得网络电影没落了就对了。

因为它的分账模式把内容给毁了。大家都知道,网络电影靠前六分钟免费留住观众。这就导致所有资本和创作,把最精彩的内容、最多的钱全砸在前六分钟,之后就随便糊弄。

好故事不能这么拍。90%的网络电影都在倒叙,为啥?不倒叙前六分钟没内容,留不住观众啊!

相比之下,短剧的创作空间大多了。哪怕资金有限,只要你想好好做,还是能出好东西。这也是我现在深耕短剧的原因,它能让我真正按自己的想法去创作。

02 好内容不分男女频,平台唯数据论是原罪

公司格物致知拍的第一部短剧《绝世神皇》,就成了当时现象级男频玄幻爆款。此前市面上全是龙王战神套路。这部之后,大量玄幻短剧冒出来。

我也拍过女频爆款,比如《破镜不重圆》。行业总爱给导演、团队贴标签,可我倔,偏要打破这个。

很多人讨论男频女频的兴衰,我觉得2023年底男频遇冷,不是观众不买账,是行业实在没东西可拍了,翻来覆去还是龙王、赘婿那一套,观众早就看腻了。可大家又不敢做影视化的内容,总觉得 “短剧观众下沉,只会看情绪流,不用带脑子”,甚至有嘲讽说 “看短剧要打三针科x才看得下去”。

但我偏不相信,观众不是傻子,他们看得懂好东西,也愿意为有故事的内容买单。

我认为没有男频女频之分,男频加女频元素能拉高天花板。《一品布衣》是妥妥的男频题材,可女性观众占了40%;《冒姓琅琊》我加了王扬、谢星涵 “意难平” 的感情线,喊意难平的大多是女性观众,数据肯定也不会差。

我拍的东西比较长。拍《一品布衣》续集花了33天,具体剪成几部还在考量,最少两部,大概率剪成三部。我看剧本时就跟团队说,这戏素材够剪出10个小时以上。

这次拍《冒姓琅琊》,成片五个半小时。剧本是红果的编剧团队改编的,他们做内容确实有眼光、懂行。

我也听同行说过,现在有些平台太在乎数据了,用数据倒推内容,容易同质化。

我们传统影视人做项目,都讲究前期磨、长期一起抠,但短剧很难有这种完整流程,所以平台要么百分百信任导演,让我放开干,要么就很难出效果。像拍《冒姓琅琊》,我看完剧本就把脑子里的影调风格、创作思路跟平台说清楚,问他们行不行,他们说“按你想的来”,这给了我底气。

我们公司格物致知是2019年我和合伙人一起创办的,不是大家以为的 “只做后期”,而是全流程传统影视公司,自己出品、制作,有导演团队、拍摄团队,还有个叫斯盖的后期工作室。之前一直做网络电影、网络剧,直到2023年才正式进短剧赛道。

其实早有平台找过我们做短剧,那时候一部才十几万、二十万,让拍几十部,我们没接。那种体量根本做不出好东西。2022年底,我跟合伙人聊,发现短剧已经不是早期粗制滥造的样子了,它在发展,就像最早的网剧、网大一样。

短剧不是昙花一现,肯定会长期存在。我们觉得这时候下场正好。当时大多是为短剧而生的新公司。我们有传统影视的底子,反而有机会。

03 若只把文字变成画面,还要导演干什么?

竖屏短剧真拍起来,其实有个先天劣势。咱们现实里的建筑、城市布局,都是按人类肉眼习惯设计的,更适配16:9的横屏,竖屏就像竖着拿手机拍照,要么拍全,人就只能看到屋顶和地面,要么放满人物,没了后景环境,缺了景深。

拍《冒姓琅琊》时,我做了调整。首先是光影,我会让自然暗区合理“隐去” 多余元素,不用刻意 “藏拙”,因为构图时就考虑了天地比例。然后是地面处理,所有内景地面都刷了油,古装戏常用烛台取光,刷油后的地面像镜子一样能反射光影和周围结构,再配合一半光一半影的设计,还会用前景物品切割画面,让地面有结构感,视觉上更丰富。

我坚持对称构图,这和长剧的美学逻辑一致。不管是皇宫大殿还是荆州刺史府的客厅,烛台摆放、桌椅布局,甚至演员面对面聊天的坐姿,都追求对称。

很多观众说我的短剧有长剧质感,其实核心是镜头语言和内容的相辅相成。镜头语言不是孤立的,它是辅助导演表达情绪的工具。比如演员不说话但内心难过,我会用冷调孤光,把人放在暗区、环境留在亮区,再用镜头缓缓推送或延伸,放大这种情绪。

如果短剧内容本身没深度,所有情绪都写在脸上、靠OS直白说明,导演再怎么设计镜头也没用。早期很多短剧就是这样,只剩“大头照”没了质感。

我一直觉得,导演不该只是把文字变成画面,要是那样,摄影指导加执行导演就够了,要导演做什么?

导演真正的工作,得统筹光影、构图、配乐、演员表演,让每一帧画面都有想传递的东西。

竖屏短剧的镜头语言要升级,前提是内容先升级,只有深挖内容,镜头设计才有意义。

其实《一品布衣》后,行业也在进步。以前没人在意光影和演员表演空间,现在都开始卷这些。我拍第一部短剧就想 “要么不拍,要拍就做头部,要影视化”,当时好多人说我不对,我不辩解,只认自己的方向。

04 《冒姓琅琊》的表演高光时刻

拍《冒姓琅琊》里那些经学辩论戏,台词全是专业名词。我有个死规矩:绝不允许演员现场取巧。不管词多难,必须背下来、理解透。

比如王扬和柳登第一次论学会那场戏,虽然最后会切很多分镜头,但我们一定会先拍一条完整的大全景。演员得像演小品似的,把整场戏从头演完,有时候一演就是二三十分钟。这不是我独创的,影视剧创作本来就该这样。全景拍完,我、摄影、演员都能看到整场戏的全貌,现场还能激发出新的创作想法,哪儿不对马上调,后面再拍中景、特写才稳。

有些团队做不到,要么是抢时间,要么是演员不愿意背词,那肯定出不来效果。

拍巴东王被勒死那场戏,观众夸的那滴泪,差点没拍成。一开始武行不敢用力,我跟演员说:“被白绫勒颈必须有真实体感,不然太假。”

原本设计摇臂推到面部就收尾,结果我在对讲里喊“等等”—— 看着演员憋气到面部通红、眼球充血,我就盼着那滴眼泪掉下来。演员素养是真好,我不喊停就不动,直到那滴泪落下。

后来齐武帝、竟陵王死时的眼泪,是我受此启发加的,想体现帝王之悲。这些细节,观众都看懂了。

我常说 “武戏要文拍,文戏要武拍”。《冒姓琅琊》文戏多,文戏不能瞎念台词,得有对峙感,句句见锋芒。比如人物聊天,不同关系的人,桌子大小、距离都不一样。

剧本里谢星涵后半段消失,我特别意难平。所以加了两段戏:一段是她背对着 “郡学府”,镜头慢推配音乐,不用台词就知道她在等;另一段是她在初遇地看摇椅回望。这么做是不想让王扬成 “渣男”,也证明短剧不用全靠台词 。

05 历史剧的群像与历史观

我拍《冒姓琅琊》《一品布衣》甚至早年的萌娃短剧时,都坚持一点:每个角色哪怕戏份少,也得有自己的立场和背景。

因为,一个人是秀,一群人才是戏。

像《冒姓琅琊》,除了穿越男主王扬是虚构的,其他都是南北朝真实历史人物。王扬更像个“观众视角”,带大家看的是底层百姓的可爱、士族的高傲、朝堂权力者的癫狂 。这些配角、群像立住了,戏才真的有魂。

拍《一品布衣》时,很多人觉得是“屌丝逆袭”,但我不这么看。我想让观众看到的,是男主视角里那些小人物的觉醒。

比如老官差,一个普通人站在城墙上,历万劫而不倒,凭一己之力唤起大家的民族情怀,那种舍身为国的大义,比主角光环更打动人;喜娘,在那样一个女性不为人的社会,她一开始为了孩子求生存,到后来说出 “东家说过我不脏”,这是自尊心的觉醒;徐长工,他一开始连名字都没有,驼背,见人就低着头。后来有场戏他说 “我有名字”,我特意跟演员强调,虽然是打趣,但讲这句时“你眼里要有光”。

这些小人物群像的魅力,才是故事的魂。观众有审美,他们真的记住了这些配角。这也是我们跟其他短剧的区别。

拍《冒姓琅琊》,也是想弥补《一品布衣》的遗憾。当初拍《一品布衣》本来想往《楚汉传奇》的方向靠,结果最后偏热血多了点,少了些权谋、厚重的东西。这次我想让它重起来。

我打心底里沉醉中国历史,也始终觉得历史剧是咱们中国影视剧独一份的魅力。全世界也就我们有上下五千年的积淀,这是好莱坞拍再多科幻、未来题材都比不了的。

我的历史观其实很明确:只要作品不架空,就必须百分百尊重史实。我们根本没有资格去改变、编造历史,毕竟拍出来的东西是给观众看的,尤其是给年轻人看的,得对他们负责。

这种不篡改历史”的创作,反而藏着一种极致的魅力。你有没有发现,那些最动人的穿越剧,往往不是主角改变了历史,而是他们拼尽全力想去拯救、去改变,却终究撼动不了历史的滚滚浪潮 。

每次想到这种宿命感,我汗毛都能竖起来。

这,才是历史最震撼人心的地方。